裁判官が和解を強制、自白を強要、争点についての根拠条文を知らない…全国の弁護士に聞いた!「問題がある裁判官」たちVol.1

裁判官には、事件を適切に処理するために、法的判断能力(法律知識、法的判断に必要な資質・能力)と手続運営能力(裁判手続を合理的に運営するために必要な資質・能力)などが求められている。しかし、裁判所で出会う裁判官の中には、問題がある裁判官も少なからずいる。弁護士たちは、どのような問題がある裁判官に出会ったのか。 弁護士ドットコムタイムズでは、2021年7月3日に全国の弁護士にアンケートを実施し、511人から回答を得た。2021年9月号の雑誌に掲載した「特集:全国の弁護士に聞いた!裁判所で見た『問題がある裁判官』たちー調査結果編ー」を4回にわけて掲載。 1回目は、訴訟指揮や法的判断能力に問題がある裁判官についての結果を紹介する。 ※画像はイメージ(shrimpgraphic / PIXTA)

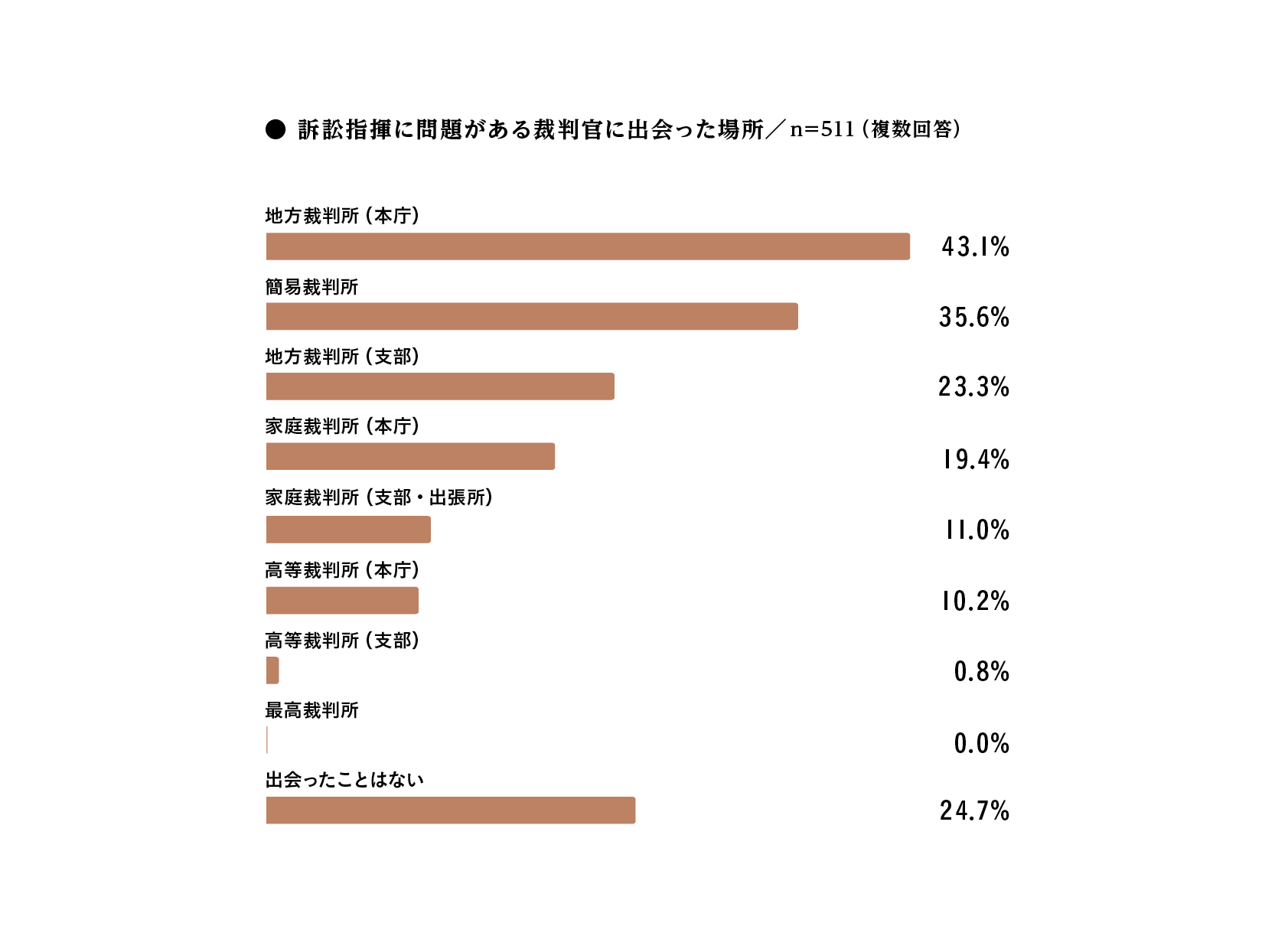

「訴訟指揮」に問題がある裁判官たち

裁判官には、弁論などの指揮能力、事件全般を円滑に進行させる能力、当事者との意思疎通能力などが求められる。しかし、訴訟指揮に問題がある裁判官と出会った経験を聞いたところ、7割を超えた。

出会った場所は「地方裁判所(本庁)」が43.1%で最多となり、次いで「簡易裁判所」が35.6%、「地方裁判所(支部)」が23.3%となり、下級審に集中した。

「訴訟指揮」に問題がある裁判官の具体的なエピソードを募ったところ、264人から回答が寄せられた。特に目立ったのは「和解を強制する」「記録を読んでいない」「高圧的・威圧的な態度で指揮をする」との意見。一方で、「和解を猛烈に勧めてくる裁判官はいたが、むしろ助かった。問題がある裁判官に出会ったおかげで、有利になったことが何度かある」との声もあった。

以下に、訴訟指揮に問題がある裁判官の実例の一部を紹介する。

・「一方当事者に圧迫的」「一方当事者に明らかに有利な訴訟指揮をする」

・「和解できない理由を相手方に伝えた上で、謝るように言ってきた」「敗訴判決をチラつかせての和解強要」「当方(被告)抜きで、原告と相被告とだけで和解案を詰め、それに反対したら、裁判長が電話をかけてきて、『わざわざ私が和解案をまとめたのに、反対するんですか』と言われた」

・「記録をまともに読んでおらず、期日での会話がかみ合わない」「記録を読んでいないため、主張・立証責任がない方に主張・立証させるような、頓珍漢な訴訟指揮」

・「紛争解決への意欲がないので、ダラダラ裁判が延びる。また、判決日を何度も延期した挙句、和解期日を入れてきた裁判官もいた」

・「裁判員裁判の公判廷で、否認している被告人に対し、『これだけ証拠があるのにまだ否認するのか』といって裁判員の前で自白を強要した」

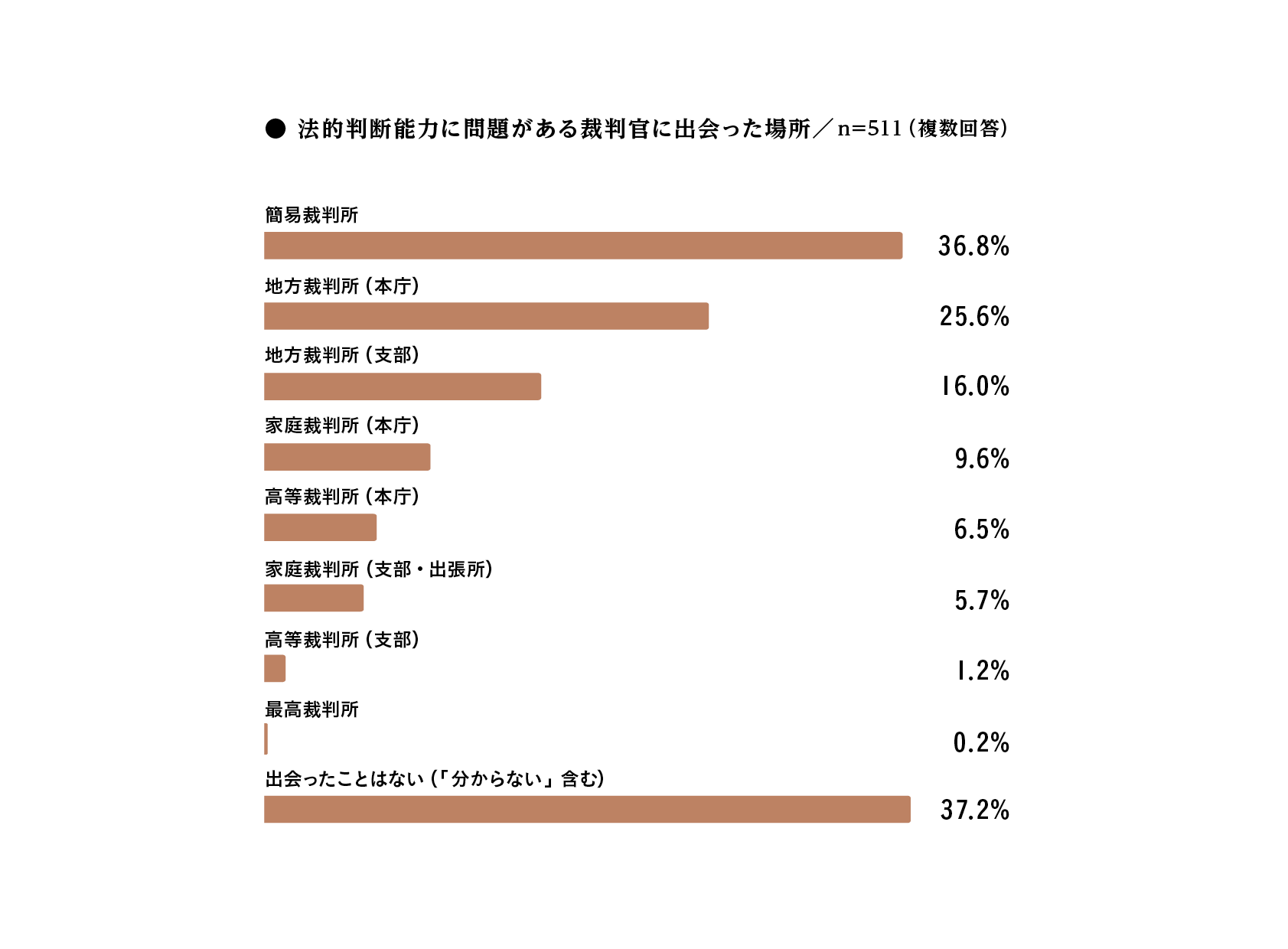

「法的判断能力」に問題がある裁判官たち

裁判官には、正確で十分な法律知識、証拠を適切に評価する能力などの法的判断能力も求められる。しかし、法的判断能力に問題がある裁判官と出会った経験を聞いたところ、約6割を超えた。

出会った場所は「簡易裁判所」が36.8%で最多。次いで「地方裁判所(本庁)」が25.6%、「地方裁判所(支部)」が16.0%など。

「法的判断能力に問題がある」裁判官について、具体的なエピソードを募ったところ、206人から回答が寄せられた。簡易裁判所については「過去の裁判例を知らない」「和解案の提示や判決のときも、一定の判断をおこなうにあたっての根拠が不明瞭だった」「判決が論理的でない」などの声が寄せられた。また、簡易裁判所以外の裁判所については「要件事実に基づいた事実認定ができていなかった」など、事実認定に問題がある裁判官についてのエピソードも複数寄せられた。以下に、実例の一部を紹介する。

・「和解ありきで法的観点抜きに話を進め、法的根拠を示さず和解案を出した」「法律の根拠のないことがらについて、『大体こんなもの』と独自の見解を述べる」

・「判決の内容が論理的でなく、意味がよく分からない」「損害項目が多かったものの、一部の損害について認定し忘れたとみられる判決が出た」

・「当事者が主張していない事実を判決で認定した。当然、上級審で判断が変わった」

・「(引用した)条文が間違っている」「基本的な判例を忘れている(あるいは知らない)」「労働法を知らない」「争点についての根拠条文を知らなかった」

・「民事訴訟手続の理解が不十分で、その都度休廷しては書記官に相談していた」「要件事実に関する理解不足」

・「専門家A医師が診断基準に則り診断をして証言したにもかかわらず、自ら専門家ではないと証言し、かつ、診断基準を用いなかったB医師の意見を採用」