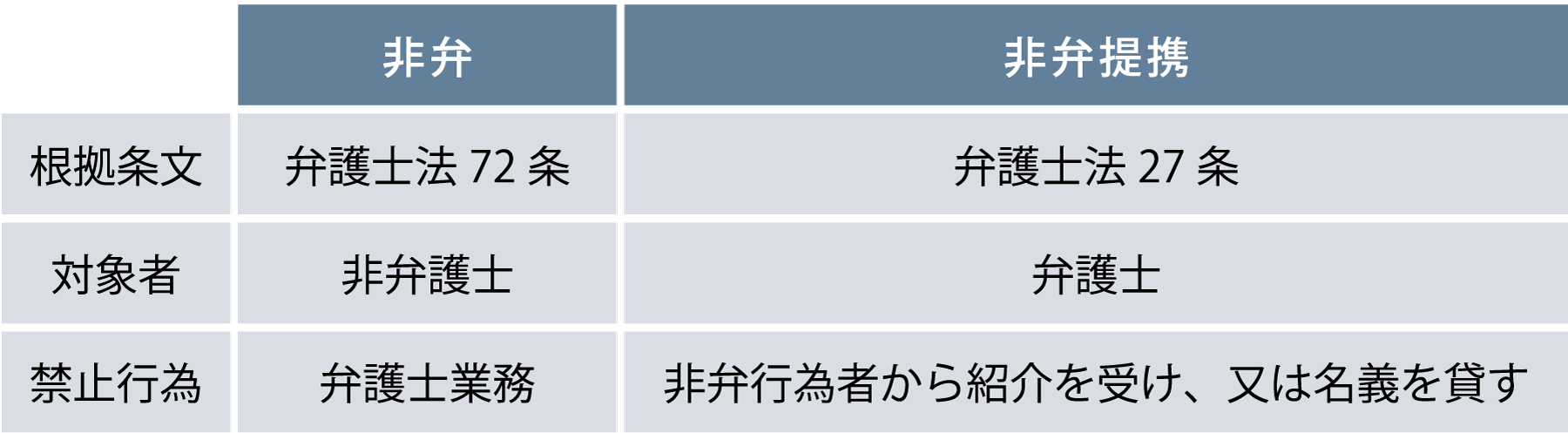

わかりやすい非弁と非弁提携 弁護士深澤諭史:①非弁と非弁提携の関係、非弁概念の基礎

はじめに 本誌の読者であれば「非弁」という言葉を聞いたことがない人はいないと思います。また、非弁や非弁提携に関するニュースを見聞きしたこともあれば、同僚等と議論したり、SNS上の議論を目にしたこともあると思います。 もっとも、「非弁とは何か?」「非弁提携とは何か?」と聞かれて、定義や根拠法、法律要件がサッと浮かぶ人はさほど多くないのではないでしょうか。 一方、弁護士倫理の重要トピックといえば利益相反です。これについては、試験問題や研修でよく扱われています。ですから、利益相反問題というのは、事件の相手方(敵)から同じ事件を受けてはいけないし、別の事件でも制限がある、事件で対立していなくても、同じパイを奪い合う関係(破綻の疑いの強い同一人からの債権回収など)であれば、受任できないなど、すぐに頭に浮かぶと思います。 しかし、非弁とは何か、非弁提携とは何か。そう問われて、すぐに定義が出てくるとか、あるいは、体系的な説明ができるかといえば、意外と難しいのではないかと思います。 非弁と非弁提携は、弁護士倫理の重要テーマでありながら、利益相反などに比べると学習機会が多いわけではありません。しかも紛争解決の手続に直接かかわる場面(利益相反の問題はもとより、依頼者への助言や、相手方との交渉手法、訴訟活動の問題や、証拠の扱いなど)に比べれば、ある種“傍流”のように捉えられている節があるからでしょう。 また、実務上も「これは非弁か否か」という問題状況に遭遇する頻度は、日常の受任案件の中では多くありません。しかし、一度でも非弁や非弁提携が関係している事案に巻き込まれると、懲戒だけではなく、刑事処分に発展しかねず、しかも財産まで失うことすらあります。自分個人の弁護士としての社会的信用にも大きく影響を与えるだけでは無く、報道等により、弁護士全体の信用を大きく損なうことになります。 そこで本連載では、3回にわたり、非弁・非弁提携の定義から根拠法、典型的な事例、注意すべきポイントなどを整理し、弁護士として身につけておくべき非弁規制の基本と実務について解説します。 近時話題のリーガルテック、特に生成AIによる契約書チェック等の問題についても触れることを予定しております。 (弁護士ドットコムタイムズVol.75<2025年6月発行>より)

「非弁」とはなにか

非弁とは、文言としては単に「弁護士ではない」という意味に過ぎません。

しかし、実際に「非弁」という言葉が使われるときは、弁護士ではない者が弁護士でないとできない業務(弁護士業務)を行うことをいいます。

その根拠は、弁護士法72条にあります。

(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)

弁護士法 第72条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

要するに非弁(行為)とは、無資格の弁護士業務をいいます。ここにいう無資格、弁護士ではない、というのは、弁護士登録していない者をいいます。たとえ弁護士に登録する資格を有していても、現に弁護士として登録していなければなりません。

また、弁護士法72条は、無資格で弁護士業務を行う事だけでは無くて、弁護士業務(事件)を周旋することも禁じています。事件を弁護士や、弁護士以外の者に紹介して利益を得る行為も禁じています。

多くの資格職には、このように、その資格を有していないと行う事のできない業務というものが定められています。

「非弁提携」とはなにか

非弁提携について、弁護士が(つまり、主体が「非弁」とは異なり、非弁護士ではなくて弁護士ということになります)、非弁護士と法令上許されない提携をすることをいいます。以下の条文が根拠となります。

(非弁護士との提携の禁止)

弁護士法 第27条 弁護士は、第七十二条乃至第七十四条の規定に違反する者から事件の周旋を受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。

要するに、無資格の弁護士業を行っている者に名義貸をしたり、事件の紹介を受けることを禁じています。

弁護士が、非弁行為に協力する行為をも禁止することで、非弁行為の禁止を徹底することが、非弁提携禁止の目的です。

非弁行為(弁護士法72条)も、非弁提携(同法27条)も、いずれも罰則があり、違反者は、2年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金に処すされています(同法77条1号3号)。

「非弁」と「非弁提携」は別概念

実際は、非弁提携も「非弁」ということがありますが、両者は明らかに異なるものです。今後、各要件を検討していきますが、非弁護士が本来非弁行為なのに、それに気がつかないというケースと同じくらい、弁護士が、本来非弁行為では無いのに、安易に非弁と評価してしまうケースもあります。

非弁と非弁提携規制は、弁護士制度の根幹をなす重要な規制ですが、何が違反であるか、ということがよく知られていない結果、何が違反では無いか、という点についても混乱があるように思われます。

非弁の問題、非弁提携の問題、広告の問題、受任の問題、事件処理の問題、それぞれ、弁護士倫理上、重要な問題であり、相互に関連はあることは間違いありません。

しかし、これらの問題は、本来、別々の問題です。このあたりを混同すると誤解が生じることもあると思います。本連載では、しばしば、主観的・印象的な判断に偏りがちな弁護士倫理の問題について、非弁と非弁提携の問題を中心に置きつつも、分析的に解説をしていきたいと思います。

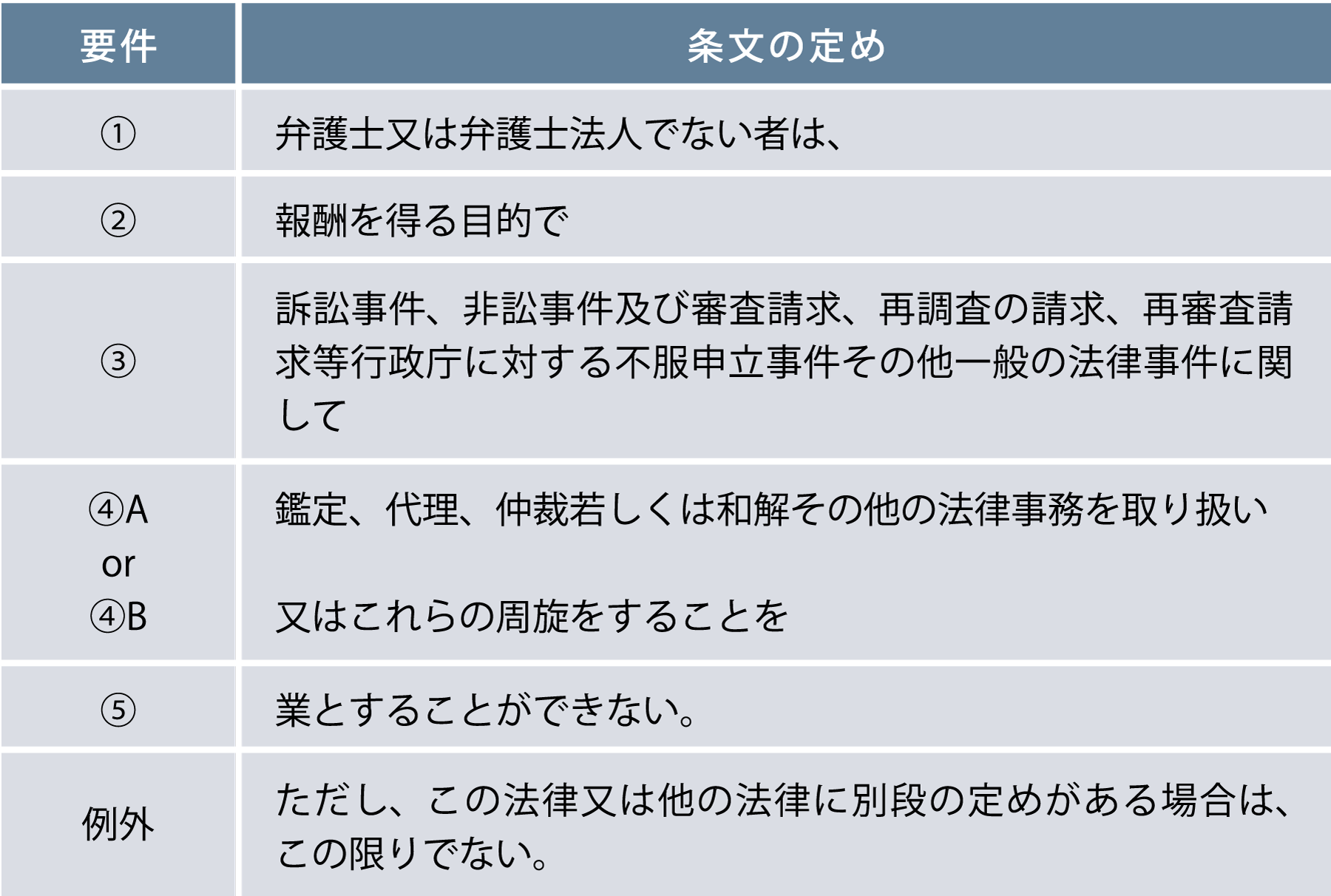

「非弁」行為の法律要件

(1)法律要件の整理

弁護士法72条の条文を各要件ごとに分解すると、次のようになります。

①から⑤(④は、取り扱いか、周旋のどちらか)まで全てを満たし、かつ、例外にも該当しないことが非弁行為の成立の要件となります。

以下、順番に要件について説明をします。

(2)①弁護士ではないこと(非弁護士性)

①ですが、これは「弁護士ではない」という要件となります。法律事務を行う法人である弁護士法人制度が導入されたため、弁護士「又は弁護士法人」ではないことが要件となります。

弁護士登録する資格(弁護士法4条〜6条)があったとしても、弁護士登録していなければ、弁護士ではない(弁護士法8条)ということになります。

また、弁護士登録していても、たとえば株式会社に雇用されて業務を行う場合、会社のために法律事務を取り扱うことはできても、会社の顧客のための法律事務を取り扱うことはできません。この場合、行為者は弁護士ではなくて非弁護士である会社になるからです。前者の例は、法務部で契約書チェックなどを行うこと、後者は、不動産管理会社が、契約している大家(賃貸人)のために、立ち退き交渉を行うことなどがあります。

(3)②報酬を得る目的があること(報酬目的性)

弁護士法が禁止しているのは、報酬を得る目的のある法律事務だけです。この目的がない法律事務は、非弁護士でも自由に取り扱うことでき、代理も同様です(ただし、民事訴訟法54条1項のような制限は残ります)。

ここにいう報酬目的は、第三者から得る目的も含みます。たとえば、行政機関等から委託を受けて、無料法律相談をやる場合でも報酬目的が認められることがあります。この場合、相談者から報酬を得る目的がなくても、委託元の行政機関から報酬を得るのであれば、報酬目的性は肯定されます。

また、自分ではなくて、第三者に得させる目的がある場合も、報酬目的が認められます。

なお、ここはかなり非弁護士が誤解するのですが、あくまで報酬目的が要求されており、かつ、それで十分であるという点です。行為時に報酬目的があればそれでよいので、実際に報酬を得たかどうかは問われません。無料であることと報酬目的があることは両立します。たとえば、自己の顧客に対して、無料で法律事務を提供する場合、別の業務の依頼を受ける目的があることが通常です。そうなると、その別の業務の対価ないし、その業務の受注そのものが報酬であり、それらを得ようとする目的があると認定できるということになります。

(4)③訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して(法律事件性)

非弁行為の対象になるには、法律事件についての法律事務の取扱いのみです。たとえば、一般的抽象的な案件、架空の案件についての解説(鑑定)は、法律事件に関するものではありませんので、弁護士法72条が規制するところではありません。

法律書籍の出版は非弁行為に該当しないことについては、異論はないと思います。なので、理論的に考察した例には接していませんが、上記の論理(法律事件に該当しない)で問題ないと判断できると筆者は考えています。

これは、いわゆる事件性の要件の問題として知られている有名な要件であり、さまざまな見解が、特に弁護士会と他士業、法律関係業を行う事業者との間で対立しています。

もっとも、ここでは、一般的な見解として、近時(令和5年8月)、法務省が「AI等を用いた契約書等関連業務支援サービスの提供と弁護士法第 72 条との関係について(https://www.moj.go.jp/content/001400675.pdf)」として発出した見解を採用することにします。同書は、AI等と弁護士法72条との関係を論じたものですが、「法律事件」の解釈についても言及しています(なお、論点としては、おって解説予定です)。

同書によると「「その他一般の法律事件」に該当するというためには、同条本文に列挙されている「訴訟事件、非訟事件及び…行政庁に対する不服申立事件」に準ずる程度に法律上の権利義務に関し争いがあり、あるいは疑義を有するもの」としています。

したがって、紛争性が必要であるというのが、法務省の解釈といっていいでしょう。もっとも、その紛争の程度は非訟事件程度(相続放棄の申述等)でよい、としていますので、潜在的にも紛争の抽象的可能性があれば法律事件に該当するといえます。

およそ具体的な法律上の案件であって、権利義務の変動を伴うのであれば、何らの紛争性がない限りは、概ね該当するといってよいでしょう。

なお、明示はされていませんが、法律事件は当然他人のものである必要があります。自分の債権を自分で回収するとか、企業の法務部に勤務する者が、自社のための法律事務を扱うことは弁護士法72条が規制するところではありません。

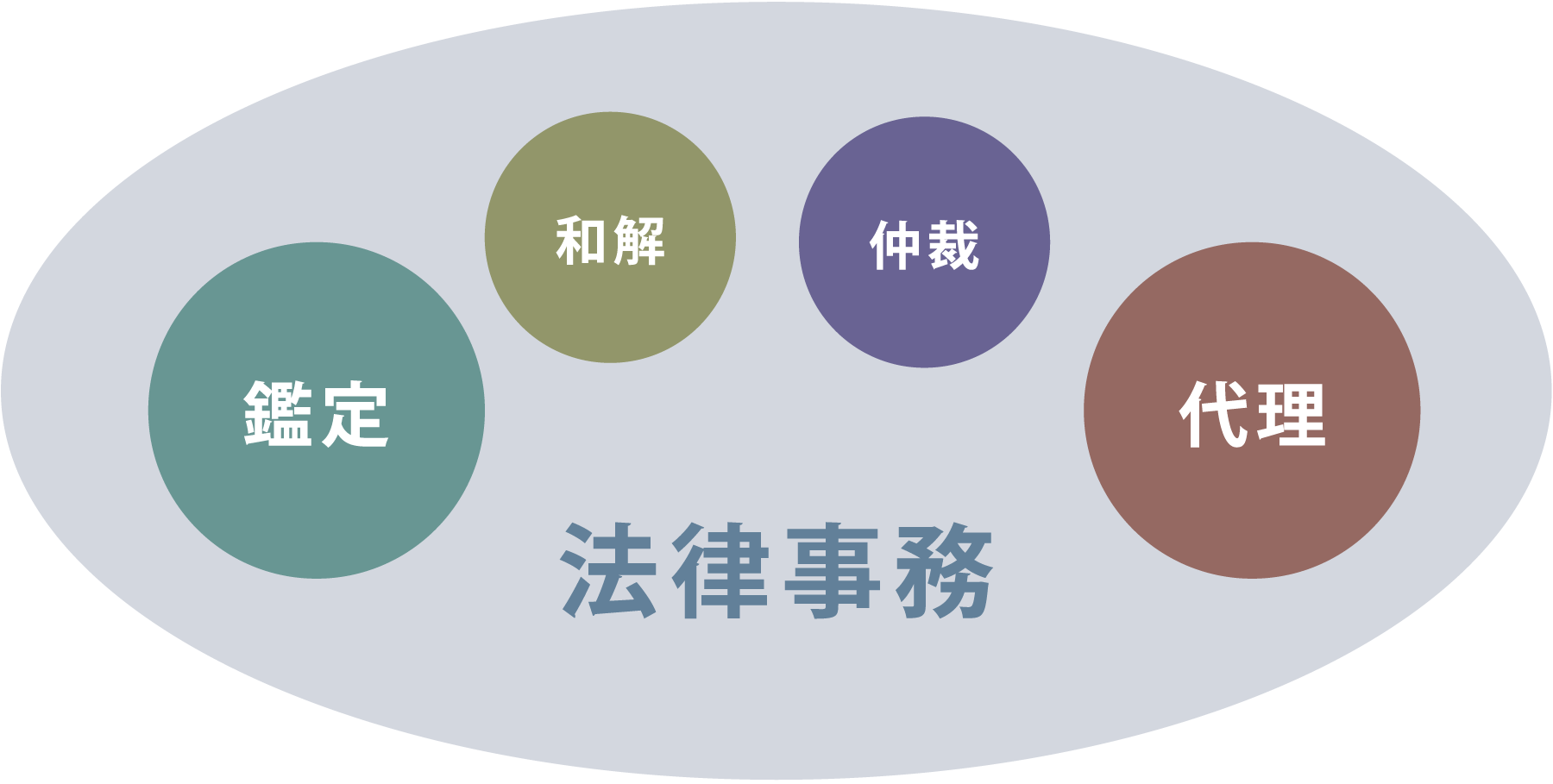

(5)④鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い又はこれらの周旋をすることを

この要件は、「鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務」について、取り扱い、又は周旋をすることを要件としています。

まず、「鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務」の定義ですが、法文で「Aその他のB」と定めるときは、AはBというカテゴリの例示であり、BはAの例示を内包するより広い概念という解釈となります。

ですから、法律事務というものは、鑑定、代理、仲裁、和解を含むが、これよりも大きい概念である、ということになります。

鑑定というのは、前掲法務省の見解によれば、「法律上の専門的知識に基づき法律的見解を述べること」をいいます。法律相談がこれに含まれます。また、「その他の法律事務」とは、「法律上の効果を発生、変更等する事項の処理をいう」とされています。

いずれも、前掲の法務省の見解ですが、これは、「条解弁護士法〔第5版〕(2019,日本弁護士連合会調査室 編著)」と同じものです。下級審の裁判例もそうですが、基本的に、法律事件の問題を除けば、日弁連調査室の見解が通用しているといっていいでしょう。

また、弁護士法72条は、法律事件に関する法律事務について、取り扱いをすることだけではなく、周旋をすることも禁じています。周旋とは、「弁護士法第七十二条にいわゆる訴訟事件の代理の周旋とは申込を受けて訴訟事件の当事者と訴訟代理人との間に介在し、両者間における委任関係成立のための便宜をはかり、其の成立を容易ならしめる行為(昭和34年2月19日名古屋高等裁判所金沢支部判決)」とされています。要するに、弁護士に事件を紹介したり、事件を依頼したい依頼者に弁護士を紹介する行為がこれに該当します。

条文だけ見ると、①非弁護士でなければ、つまりは弁護士であれば法律事件に関する法律事務の周旋業ができそうに読めますが、実際には禁止されています。これについては、次回解説します。

(6)⑤業とすることができない

現に反復継続し、あるいは、一回であっても、反復継続する意思が非弁行為の成立には必要です。

これが問題になることは稀です。というのも、近時の非弁行為は、ウェブサイトなどで広告をしており、少なくとも反復継続する意思に欠けることはほぼないからです。

(7)例外:この法律又は他の法律に別段の定めがある場合

たとえ法律事件に関する法律事務であっても、他の法律(なお、条文には「この法律」ともありますが、弁護士法自体に72条の例外規定はありません)に別段の定めがある場合には、それが優先され、適法化され、非弁行為となりません。この意味で、弁護士法72条は、法律事件に関する法律事務取扱の一般法であるといえます。

法律事件に関する法律事務の取扱規制は、弁護士がこれら全般を取り扱えることを前提に、そのうちの特定分野については、司法書士、税理士等の他士業も取り扱える、という構造になっています。

その構造を前提にした条文が、弁護士法3条です。

(弁護士の職務)

弁護士法 第3条1項 弁護士は、当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱によつて、訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする。

同2項 弁護士は、当然、弁理士及び税理士の事務を行うことができる。

すなわち、弁護士法は3条1項で、弁護士の業務を法律事務全般であると定めています。3条2項で弁理士及び税理士の業務もできると「当然」と定めています。これは、3条1項の法律事務には、他士業の法律事務も入るので、本来は、3条2項の定めがなくても弁護士は弁理士や税理士の業務はできるが、注意的に規定したものです(仮に、3条2項に「当然」の語がないと、弁理士と税理士の業務は法律事務に該当するか、弁護士が扱えるか、という解釈上の論点が生じることになります)。

まとめと次回について

ここまで、非弁行為の基礎ということで、法律上の要件と一般的な解釈について見てきました。

非弁行為とは、要するに、無資格による法律事件に関する法律事務の取り扱い(と周旋)であると把握して頂ければ、実務上は概ね問題ありません。

次回以降は、非弁提携の基本を解説し、具体的な事例に則して、非弁や非弁提携の該当性について検討することにします。

深澤 諭史(ふかざわ さとし)弁護士

63期・第二東京弁護士会。服部啓法律事務所。明治大法学部卒業、東京大法科大学院修了。IT関連事件、ネット上の表現トラブル、刑事弁護、弁護士法令問題などを中心に取り扱う。主な著書に『弁護士の護身術』『弁護士のための非弁対策Q&A』『Q&A弁護士業務広告の落とし穴』など。