AIも駆使してマスキング 民事判決、年間20万件公開の仕組みは?

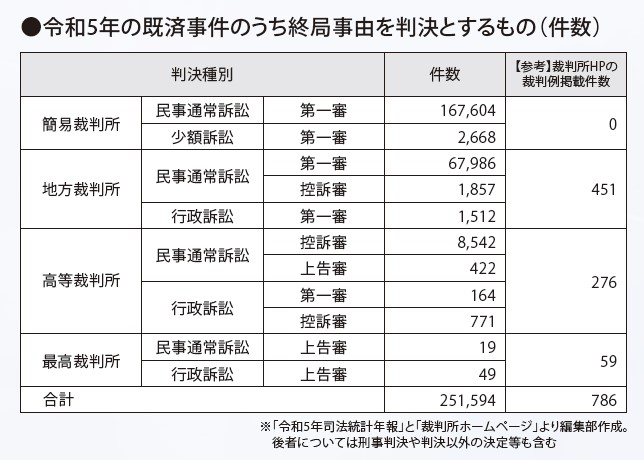

日本の民事裁判では年間約20万件の判決が言い渡されている。しかし、裁判所のウェブサイトに掲載されるのは数百件程度。民間の判例データベース(DB)でも1~2万件だという。今後、民事判決がすべて利用可能になることでどんな変化が起こるのか。 議論をリードしてきた日弁連法務研究財団の「民事判決のオープンデータ化検討プロジェクトチーム(PT)」の事務局で、法務省の検討会でも報告者を務めた大坪和敏弁護士に聞いた。 (弁護士ドットコムタイムズVol.73<2024年12月発行>より)

●日弁連、法務省、裁判所の合意で進展

――どういう経緯で民事判決DB化を目指すことになったのでしょうか?

内閣官房で「民事司法制度改革推進に関する関係府省庁連絡会議」というのがあったんです。2020年に発表された取りまとめでは、民事裁判手続等のIT化の文脈で、将来のAI活用も見越して民事判決情報を広く公開していくことが確認されました。

会議には日弁連もオブザーバーとして参加しており、まずは民間で検討してみようということで、日弁連法務研究財団に「民事判決のオープンデータ化検討PT」が発足しました。

座長は日弁連の菊地裕太郎会長(当時)、メンバーには一橋大の山本和彦教授や成城大の町村泰貴教授のほか、判例DBの提供会社や出版社にも入ってもらいました。最高裁事務総局や法務省もオブザーバーとして参加しています。

会議を7回開き、翌2021年に取りまとめ、2022年に提言を出しました。これを受けて法務省でも同年に「民事判決情報データベース化検討会」が設置され、2024年7月に新制度の概要が報告書としてまとめられたという流れです。

順調にいけば、2025年の通常国会に法案が提出される予定です。

――新制度は具体的にどういう仕組みなんでしょうか?

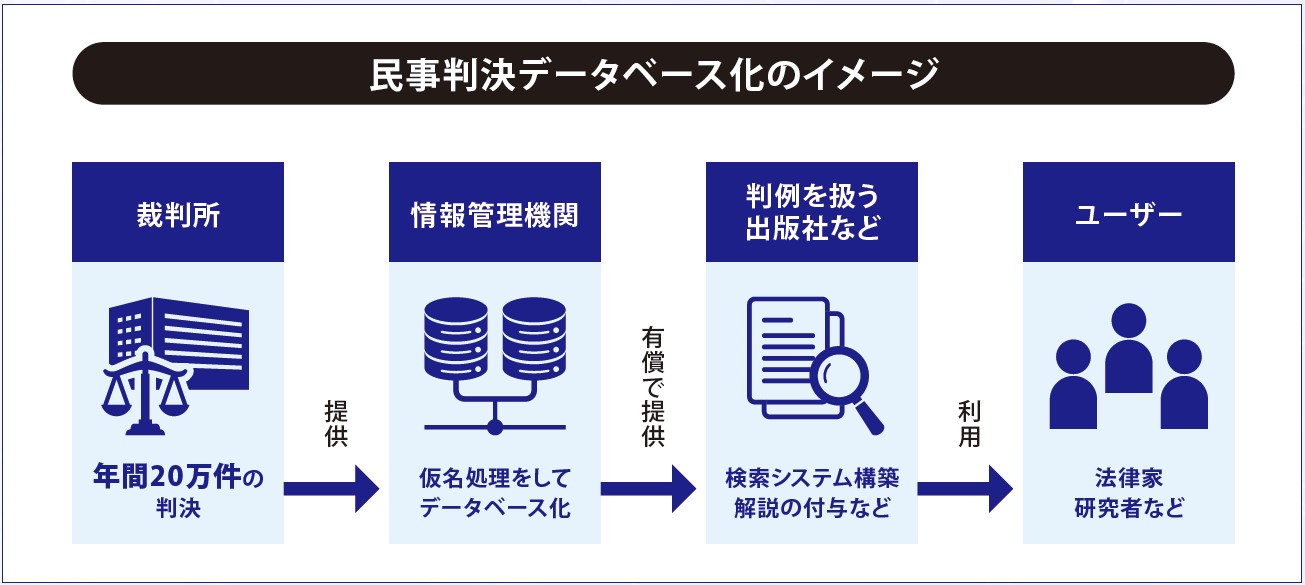

法務研究財団の取りまとめから大きくは変わっていません。裁判所から提供を受けた民事の裁判例を新設の「情報管理機関」に集約し、仮名化や個人情報のマスキング処理をおこない有償契約している一次利用者に提供するというものです。決定・命令についてはすべてではありませんが、重要度に応じて範囲を拡大していく計画です。

一次利用者は主に法律雑誌社や判例DB会社を想定していて、弁護士個人や研究者は二次利用者として各社のサービスを通じて、判決を閲覧するというイメージです。ただし、民間企業や大規模法律事務所がビッグデータとして使い新たなサービスを開発するといった可能性も考えられます。

報道では、早ければ2026年度から運用開始と言われていますが、過去の判決が提供されるわけではありません。IT化の改正民訴法が施行されても電子化された判決に置き換わるまでには時間がかかりますので、DBが実際に使えるようになるにはもう少し時間がかかると考えられます。

●「プライバシーとコスト」が最重要課題

――判決はプライバシーの塊ともいえます。マスキングはどのように実施するのでしょうか?

マスキングについてはAIを使うことで大幅な効率化が可能なのですが、最後は人の目でチェックします。

法務研究財団ではAIの精度について外部に実証実験を委託しました。実験で利用した約1600件の判例のうち、およそ半分で完璧なマスキングができたのですが、残りについては僅かながらミスがありました。ビルの名前に人名が入っているのを見逃してしまったり、「山中」や「金」といった名詞を名前と間違えてしまったり、色々なパターンがあります。

プライバシーの関係から漏れは防がなくてはなりませんが、そうするとマスキング過多が起こり、判決利用の妨げになるというトレードオフの関係が生じます。原理的に完璧にはできないということで、どうしても人の目が必要なのです。

利用が有償となっているのは、こうしたマスキング等にかかるコストを負担してもらうためです。もともと法務研究財団で検討していた際は「民事判決のオープンデータ化」という名称で、オープンデータは無償が原則なのですが、運用費用は負担してもらう必要があり、その程度の負担は許容されるという結論になりました。ただし、営利を目的にしたものではありません。

現状、判例DB会社等もそれぞれ人の目でチェックしているため、情報管理機関が集約して実施すれば経費削減になるということでご賛同いただいています。マスキングの費用のほかにもシステム開発費などもかかります。プライバシーとコスト、この2つが最重要課題というわけです。

●プライバシーに配慮しつつも...「原則は裁判公開」

――マスキングはどこまでされるのでしょうか?

これは法務研究財団や法務省の会議でも議論がありました。ただ、判決は公共財産で裁判は原則公開のものですから、氏名や住所などを除いてはできるだけマスキングしない方針になっています。たとえば、法人名や裁判官、代理人の氏名については公開されることになっています。

一方で閲覧制限がかかっているものについては対象範囲が公開されませんので、訴訟代理人弁護士としては、今後判決の中に依頼者の個人特定につながるような部分があれば、閲覧制限をかけるなどの手当が必要になってくる場合があります。

たとえば、DVやストーカー、子どもの虐待などの事件では氏名や住所はわからないにしても、周辺情報から当事者が特定され、大きな問題になる可能性があります。これらの類型についてはプライバシーに配慮した事後的な仕組みがつくられる予定ですが、今後、DBに載るなら訴訟は控えたいとおっしゃる方も増えるかもしれません。

ただ、あまり隠してしまうとDBの意味がなくなってしまうのも事実です。これまで表に出てきづらかった事件類型に光明が差すという可能性もあり、ここはバランスを考えながらの運用になると思います。

留意してほしいのは、民事判決DBは主として法律出版社や判例DB会社向けのサービスで、通常の利用をしている限り一般の目に触れることはほとんどないということです。基本的には法律家用なので、できるだけ情報を消さない方向になってしまうという点にはご理解いただきたいところです。仮に興味本位で個人を特定できるような情報を流せば、損害賠償義務を負うリスクがあり、このことが防波堤のひとつにはなるだろうと思います。

――難しいさじ加減が求められそうです。情報管理機関はどこが担うのでしょうか?

法律の定める要件を備える限りは手をあげることができ、その中から法務省が指定することになります。ただ、営利事業としては成り立たないですし、かなりセンシティブな情報を扱うので候補がたくさん出てくることもないと思います。

他に担い手はいないという前提で日弁連が手をあげることを検討しています。その場合、日弁連法務研究財団(理事長:内田貴弁護士、東京大学名誉教授)が候補になると思います。ただ、いずれにしても選ぶのは法務省です。

●判例DBに求められる「検索」と「解説」

――裁判例がすべて公開になるとすれば、判例DB会社はどこで差別化を図っていくのでしょうか?

研究者は判決が多ければ多いほど統計的に分析しやすいのでしょうが、弁護士は必ずしもそうではありません。検索結果はできるだけ絞り込んでほしいですよね。

検索精度であるとか、判例解説、重要な判決なのかどうかの色付けといった部分は提供企業によって独自色が出てくるのではないでしょうか。やはり扱っている事件に近い裁判例をピンポイントで探せると、弁護士業務の効率はすごく上がると思います。

関連していえば、判例雑誌はこれまでと大きく変わらないかもしれません。裁判官や代理人が重要だと考えたものの中から、編集部がセレクトしているからです。

言い換えると民事判決DBのスタートそのもので弁護士業務に劇的な変化が起きるわけではなく、これを使って何をするかが重要になってきます。

●判決公開、先行する海外でも革新サービスはなし

――具体的にはどういう利用法が考えられますか?

普通の弁護士にとっては、判決を読んで書面を書くときの参考にするとか、そのくらいのことしかできないんじゃないでしょうか。ただ、研究者らがビッグデータを分析して、こういう傾向があるんだと論文や書籍にまとめれば、影響が出てくるかもしれません。

あとはシステム開発によって、法律相談などを生成AIに回答させるときの精度が上がったり、判決予測や書面の自動作成などにつながったりすることも考えられます。ただ、今回提供が予定されているのは判決だけなので限界はあるかもしれません。

研究者や開発者からすれば、訴状や準備書面、証拠などすべてのデータがあるのが理想なんでしょうが、実務家にとっては判決も含めてほとんどは個別具体性が高すぎるデータです。訴訟記録から情報を得ようというのはまだ時期尚早のような気がします。

なお、海外に目を向けるとアメリカなど、すでに判決を公開している先進国が多く、この点では日本は遅れていました。ただ、そのデータを使ってどうするかという部分では、海外でも画期的なサービスはまだないように思います。

民事判決の公開という部分は追いつくので、ここからリーガルテックの担い手たちがどのようにデータを活用していくかに注目しています。

――生成AIとの組み合わせは弁護士の脅威になりませんか?

ゆくゆくはトラブルに巻き込まれた方が精度の高いアドバイスをもらえるなど、とっかかりの部分は機械に置き換わるかもしれませんし、もともとそういうものの土台を整えるために民事裁判IT化や民事判決DB化の議論が進められてきました。弁護士の訴状や書面、裁判官の判決書もそう遠くない未来に形式面を中心に相当な部分が置き換わってしまうのかもしれません。

ただ、実務をやっていて思うのは、依頼者の方は人の言葉とか、安心を求めているということです。今後、人付き合いはより重要になっていくと思います。弁護士としては、将来の変化の兆しも含め、その時の最新の法律知識を備えることは当然(実はこれが簡単ではないのですが)として、面談技術であるとか信頼関係の構築という部分を磨いていく必要があるでしょう。業務効率化でできた時間で依頼者とのコミュニケーションを密にしていくなど、仕事の進め方にも変化が起きるかもしれませんね。

<コラム>民事判決、代理人名も公開の影響!

民事判決DB化では、プライバシーと利用しやすさのバランスが問題になる。言い換えれば、「判決文をどこまで隠すか」がポイントだ。

法務省の有識者検討会の報告書では仮名処理すべき対象として、個人の氏名▽個人の住所のうち市郡(東京都は特別区)より小さい行政区画▽生年月日のうち月日▽マイナンバー▽メールアドレス▽電話番号――などが挙げられている。

ただし、個人の氏名のうち裁判官や代理人などは除外対象。つまり特定の裁判官や弁護士の名前で検索すれば、担当事件や仕事ぶりを把握できる可能性がある。民事判決DBの運用がはじまり判決が一定量集約されれば、判例DBの検索窓に同期や相手方の名前を打ち込んで…といったシーンが目に浮かぶ。

この点について、大坪弁護士は「IT化によって弁護士の仕事が見えやすくなる」と説明する。「裁判官のプロファイリングも進むでしょうが、弁護士の傾向も見えてくるかもしれない。弁護士にとっては良い宣伝にもなるし悪い宣伝にもなる。業界全体のレベルアップにはつながるでしょうね」。もしかして弁護士にとって一番影響がある仕組みはコレかも?

大坪和敏弁護士

馬場・澤田法律事務所。49期、東京弁護士会所属。日弁連事務次長(2018年1月?20年1月)や法制審の民事訴訟法(IT化関係)部会幹事(20年6月?22年2月)を務め、民事裁判のIT化に携わる。民事判決DB化には日弁連法務研究財団のPT事務局として関与。