AIを活用、進化続ける判例DB 「判例秘書」が目指す「法律情報」のつながる世界

2026年以降、判例DB各社はあらゆる民事判決を入手できるようになる。基本的な部分で差ができない中、法曹に対してどのようなサービスを展開していくのだろうか。 裁判所に採用されるなど法曹界でトップシェアを誇り、2023年に弁護士ドットコムグループに加わった「判例秘書」の創始者・讃井泰雄氏に今後の展望を聞いた。 (弁護士ドットコムタイムズVol.73<2024年12月発行>より)

●判例調査のスタンダードは2000年に生まれた

現代の法曹にとって判例DBは欠かせないツールといえる。しかし、20年ほど前まで、その「当たり前」のリサーチ環境は存在しなかった。

日本に本格的な判例DBが登場したのは1990年で、讃井氏らがCD-ROMで提供をはじめた。当時は個人が判例を入手するには閲覧謄写申請により裁判所から直接入手するか、公式判例集や商業判例雑誌に掲載された判例を参照するしかなく、判例DBは画期的なサービスとして注目を集めたという。

しかし、この頃のDBはただ判例を集めただけだった。讃井氏は「普及が進むと判例解説や論文、評釈などの付加情報を望む声が増えていきました」と振り返る。要望に応える形で開発したのが、2000年にサービス開始した「判例秘書」だ。

ちなみに当時のインターネットはまだダイヤルアップ接続が主流。最新判例はネットで更新しつつ、通話代がかさまないよう調査の多くがローカルで完結するようDVD-ROMでの提供だった。営業活動の一環として法律事務所へ出向き、まだ普及が進んでいなかったDVDドライブへの換装キャンペーンも実施したという。完全オンラインになったのは2005年からだ。

●主要判例雑誌や独自ジャーナルとリンク

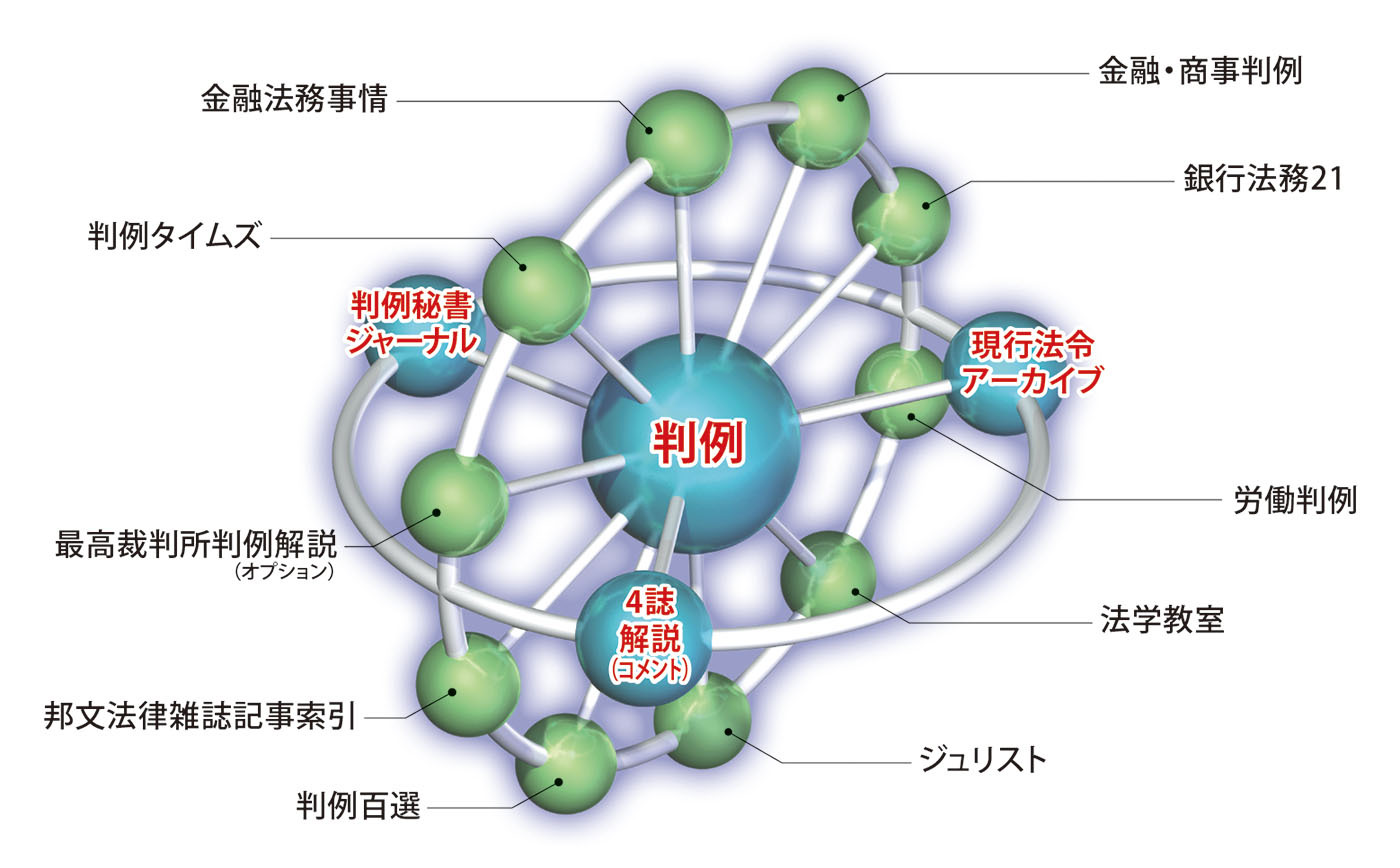

判例秘書のコンセプトは「Hub&Web Database」。判例をHub(中枢)として、主要な判例雑誌に掲載された論文・評釈をWeb(クモの巣)状にリンクさせ、判例から関連する論文、審級判例、引用判例へと次々に情報追跡できることを目指している。

国内では唯一『判例タイムズ』、『金融法務事情』、『労働判例』、『金融・商事判例』の代表的な判例紹介誌の各創刊号から最近号までに掲載された解説のすべてを収録するとともに判例・論文・記事のすべてを電子復刻化、さらに『最高裁判所判例解説』、『ジュリスト』、『判例百選』、『法学教室』などの追加を重ね、現在アクセスできる雑誌・文献は11誌1万冊以上になる。

「当時、出版社の異なる雑誌をつなぐということは常識では考えられなかった。ライバル同士だからコラボできないんですよ。そこに第三者の判例DBがハブとして入ったことで情報がつながるようになった」

このほかにも、ユーザーの要望に応えて十数年分の法令を収録し、事件発生当時のものを参照できるようにするなど、付加情報の強化を続けてきた。

さらには独自の情報発信も。第一線の法律家が執筆する『判例秘書ジャーナル』は、数百本ある論考の約3分の2が『最高裁判所判例解説』等に引用される最高裁調査官必読の媒体にまで成長した。

こうした経緯を辿ってきただけに、新しくはじまる民事判決DBについても「ただ掲載判決が増えるだけでは実務家のニーズは満たせない」と讃井氏は強調する。

●元裁判官らが重要判例を厳選

むしろ讃井氏は「判決の絞り込み」の重要性を指摘する。判例秘書に収録されている判例は28万件(2024年7月31日現在)。これは他社の判例DBに比べて少数なのだという。

「増やすだけならすぐにできるのですが、参考にならない判例が載っても実務家のノイズになるだけです。もともと『判例』とは最高裁が出した判断のうち、先例になるものという狭義の考え方もあります。裁判所は我々のユーザーでもあるので、何を収録するかで信頼関係が変わってしまう。過不足がないよう、判例秘書では元裁判官や書記官らでつくる編集部で合議して収録するものを厳選しています」

一方、民事判決DBの運用が本格化すれば、毎年20万件超の判決が追加される。

「絞り込みの必要性はさらに増すでしょう。さすがに人力ですべては精査できないので、大学と連携してAIで一次的な選別や要約ができないか研究中です。

ただし、中にはどうしても選別漏れしてしまう特殊事例が出てくるかもしれません。現在の判例秘書はそのままの方針で続けつつ、すべての判例を参照できるシステムも別途つくるつもりです」

検索機能の向上にも余念がない。

「『アスベスト』と入力したら『石綿』と書かれた判決が出てこないとか、OR条件だと検索結果が多すぎるけど、AND条件で絞り込んだらほしいものが出てこないといった経験があると思います。判例秘書は業界に先駆けて検索にAIを導入しました。今後もAIの力を活用してユーザーの利便性を追求していきます」

●弁護士ドットコムと連携 新時代の調査へ

判例秘書は2023年に弁護士ドットコムグループに加入し、翌24年には2700冊超(同年12月1日現在)の法律専門書が読めるサブスクサービス「弁護士ドットコムLIBRARY」と連携した新機能「引用判例リンク」を発表した。

両サービスと契約していれば、書籍内で引用されている判例について、判例秘書ですぐに全文を読めるというものだ。そこから関連する解説や論文・評釈にもアクセスできる。判例秘書のコンセプトである「Hub&Web Database」の中に法律書も加わり、知のリンクがさらに強化された形だ。

両社が持つ法令、ガイドライン、判例、法律書籍・雑誌、法律相談などのデータとAI技術を組み合わせることで、利用者の利便性をより向上できる――。こう考えたのがグループ参加を決めた理由だったという。前述の引用判例リンクも、この日本初の法律特化型独自LLM(大規模言語モデル)「リーガルブレイン」構想の一環だ。民事判決DBもこの枠組みの中で、実務家に有益なツールの開発源になる。

「判例秘書をリリースした25年前はまだAIなどが空想だった時代でした。しかし、振り返ってみると信頼できるデータを多く、使いやすくというAI時代の理念に近いものを先取りできていたのかもしれません。AIが開発された現在では、さらにリーガルDBの10年後、20年後を見据えた開発をおこない、着々と実現させております。今後にぜひ、ご期待ください」

讃井泰雄

株式会社エル・アイ・シー(LIC)社長。1996年に創業し、2000年から判例DB「判例秘書」の提供を開始。2023年から弁護士ドットコムグループに加入。