イライラしがちな専門家に必要なアンガーマネジメント 怒る必要性を見極め、上手に怒る

生成AIの実用化が士業にも様々な影響を及ぼしているが、「人間の専門家」としてのコミュニケーション能力は今なお重要なスキルだろう。日々依頼者と向き合う中で感情的なストレスを伴いがちな士業にとって、怒りの感情を適切に制御する技術である「アンガーマネジメント」を身につけることは、キャリアを豊かにするヒントになるかもしれない。アンガーマネジメントコンサルタントとして士業事務所や企業で多くの研修をおこなってきた上野恵利子氏に士業とのシナジーについて聞いた。(取材・文/若柳拓志) (弁護士ドットコムタイムズVol.76<2025年9月発行>より)

なぜ専門家は「怒り」と向き合うべきなのか

──アンガーマネジメントとは具体的にどのようなスキルですか

アンガーマネジメントの目的は、怒りを我慢したりなくしたりすることではなく、「怒りで後悔しない」ようになることです。

誤解されやすいのですが、アンガーマネジメントは怒りを無理に抑圧する精神論ではありません。むしろ、怒る必要があることとないことを見極め、怒るべき時に上手に怒るための技術です。

──士業がアンガーマネジメントを学ぶ具体的なメリットは何ですか

士業の方が日々直面する業務には、感情的なストレスが伴う場面が多いかと思いますが、こうした場面で感情的に対応してしまうと、依頼者が本音を話せなくなったり、信頼関係そのものが崩れたりするリスクがあります。

アンガーマネジメントを身につける最大のメリットは、こうしたリスクを回避し、冷静かつ建設的な対応によって、依頼者との間で信頼関係を築ける点にあると思います。

メリットは「対依頼者」だけではありません。私が以前研修を行った税理士事務所では、「依頼者よりも上司にイライラする」という声が複数ありました。アンガーマネジメントは、組織内のコミュニケーションを円滑にし、不要な対立を避けるための「共通言語」としても機能します。

怒りで後悔しないための「3つのコントロール」

──すぐに実践できるテクニックはありますか

アンガーマネジメントには具体的な技術体系があり、「3 つのコントロール(衝動・思考・行動)」を上手に使っていくことが重要です。

また、アンガーマネジメントで、何かを選択するときの基準は「自分にとっても、周りの人にとっても長期的に見て健康的かどうか」です。この点を考えて行動してください。

まず、カッとなった瞬間に実践していただきたいのが、最初の「衝動のコントロール」、通称「6秒ルール」です。

怒りを感じても6 秒ほど経過すれば理性が働き始めるとされ、反射的に後悔するような言動をとってしまうのを防ぐことができます。

重要なのは、この6秒間で怒りを増幅させるようなこと(「どう言い返してやろうか」など)を考えないことです。代わりに、意識をまったく別のことに向けるようにします。たとえば、ゆっくりと深呼吸をする、目の前にあるペンを観察するなどです。

あまりにヒートアップしていると感じた場合は、トイレや水分補給などを理由に物理的にその場を離れるのも有効な手段です。

──6秒待って冷静になった後はどうすればよいのでしょうか

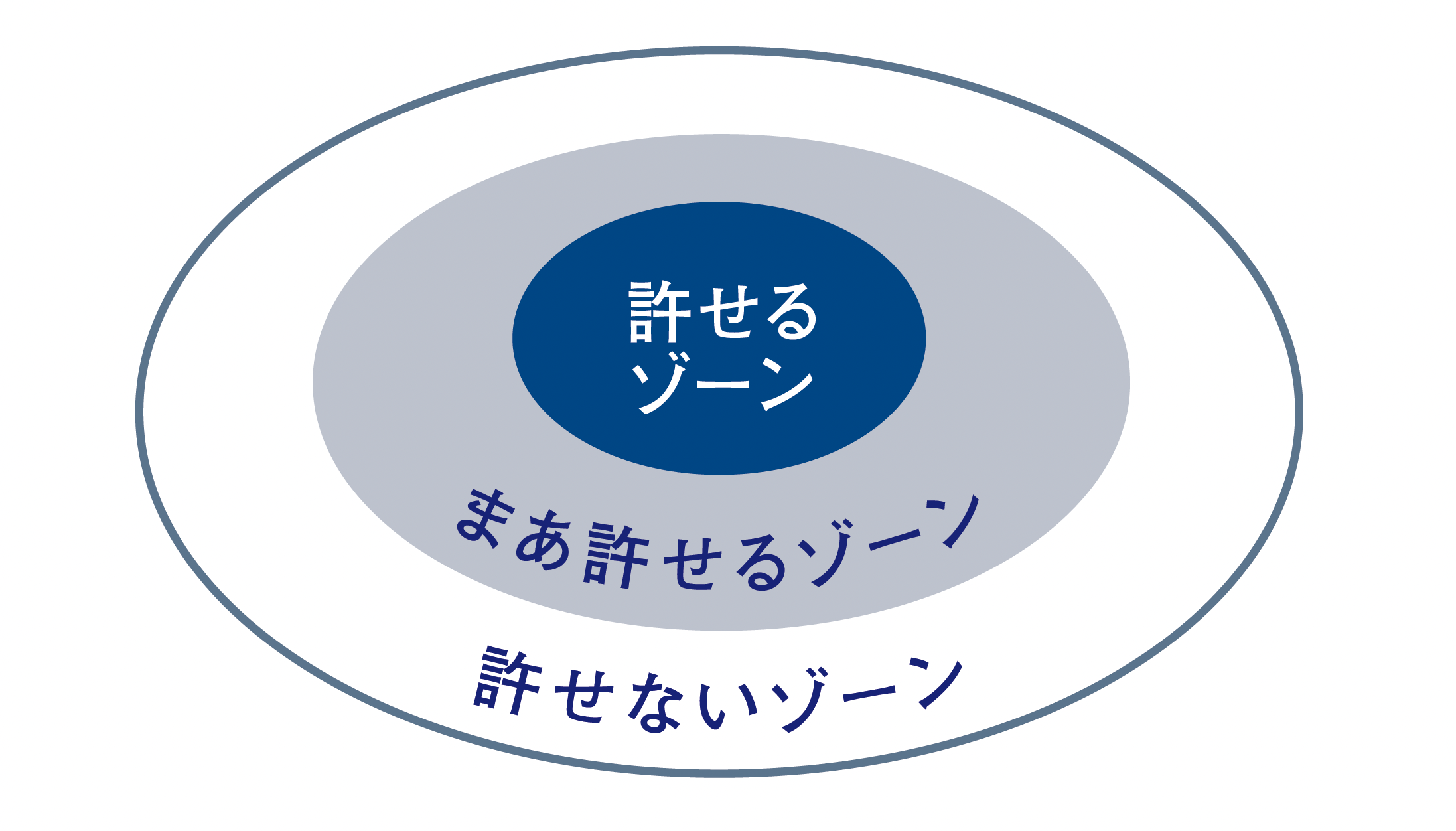

衝動を乗り切ったら「思考のコントロール」に進み、「怒る必要があるものか、ないものか」を仕分けします。その際に役立つのが「三重丸」という手法です。

一番内側の円は「許せるゾーン」、真ん中の円は「まあ許せるゾーン」、一番外側の円は「許せないゾーン」とします。

境界線を明確にできたら、「まあ許せる」と思える範囲を徐々に少し広げ、固定します。境界線が不明確だったり、固定化が不十分だったりすると、同じ事象でも気分によって許したり許さなかったりし、周囲から「機嫌で怒る人」と見られ、信頼を損ないかねません。

境界線は自分にしか把握できませんから、相手には具体的な言葉で伝えることが大切です。「ちゃんとやって」など人によって捉え方が変わる言葉ではなく、「この資料の提出は、●日●時までにお願いします」など相手が理解しやすい言葉でリクエストを伝える配慮が大切です。

──「許せないゾーン」の言動に対してはどう対処するのでしょうか

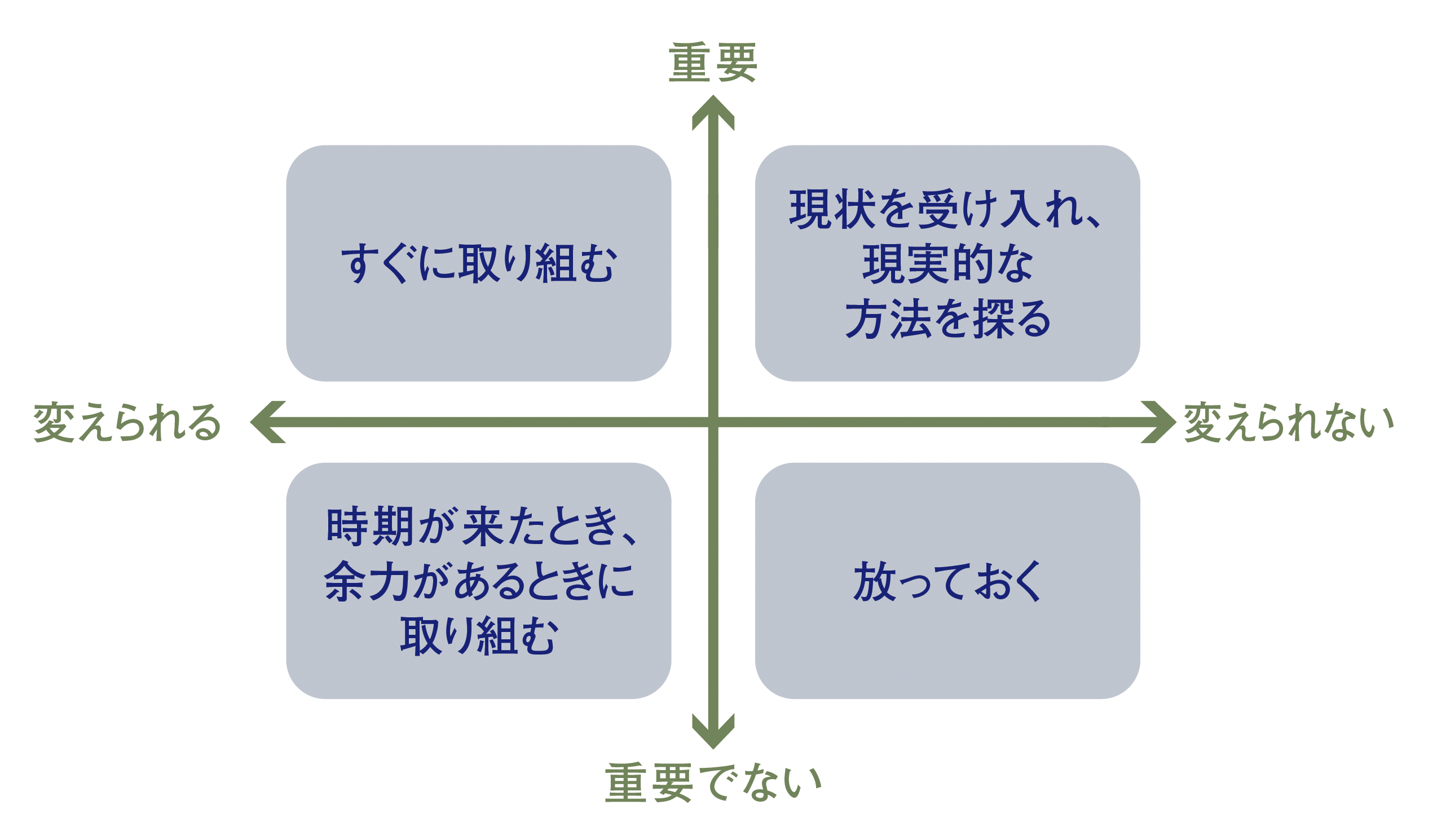

「許せないゾーン」に入ったなら、当人にとって怒る必要があるということです。3 つ目の「行動のコントロール」へ移り、「4 つのマトリックス」で対処法を考えます。

目の前の状況が、(1)自分の行動によって「変えられる」か「変えられない」か、(2)自分にとって「重要」か「重要でない」か、この2軸で判断し、組み合わせた4パターンのうち、どこに当てはまるかで取るべき行動を変えます。

「変えられる」かつ「重要」と判断した場合は、すぐに行動計画を立てて行動します。いつまでに、どの程度状況が変われば納得できるのか、どのような方法があるのかを考えます。

「変えられる」が「重要でない」場合は、今すぐでなくとも時期が来たときに行動したり、余力があるときに取り組めばよいことになります。

自分の行動で「変えられない」が「重要」という場合は、まず現状を受け入れます。そして、これ以上自分がイライラしなくても済む現実的な方法を考え、すぐに行動に移します。

自分の行動で「変えられない」かつ「重要でない」場合は、スルーします。考えないようにして放っておきます。

「4つのマトリックス」のいずれに当てはまるかによって行動を決めることで、冷静に状況を判断できるようになり、「3つのコントロール」を繰り返し実践することで、無駄にイライラしなくなり、自分がどうすべきかが見えてきます。

対話と信頼を生むアンガーマネジメントの真価

── A I 時代であっても士業が依頼者の「感情」と向き合うことは続きそうです

AIはテキストで応答できても、依頼者の苦悩に満ちた表情を見て、その場に流れる「間」を読み取り、経験に裏打ちされた言葉をかけることはできません。この「温度感」や「行間を読む力」こそが、人間である専門家の最大の武器ではないでしょうか。

アンガーマネジメントを学ぶことは、自分の感情をコントロールするだけでなく、相手の感情を深く理解するための訓練でもあります。自分の怒りの背景にある「~べき」という価値観を分析するプロセスを繰り返すことで、依頼者がなぜ怒っているのか、その怒りの裏にある不安や焦り、本当に守りたいものは何なのかを推察する力が養われます。感情を交えた深いレベルでの対話は、人間ならではのコミュニケーションだと思います。

【プロフィール】

上野 恵利子(うえの えりこ)

大阪府出身。短期大学秘書科を卒業後、法律事務所で秘書業務などを経て、離婚と同時に看護学校へ入学。精神科の看護師として働いていた時にアンガーマネジメントと出会う。アンガーマネジメントコンサルタントとして活動するほか、公認心理師の資格を持っており、メンタルヘルス研修や講演、個人のカウンセリングなどを行う。