わかりやすい非弁と非弁提携 弁護士深澤諭史:②非弁提携概念の基本と事例検討

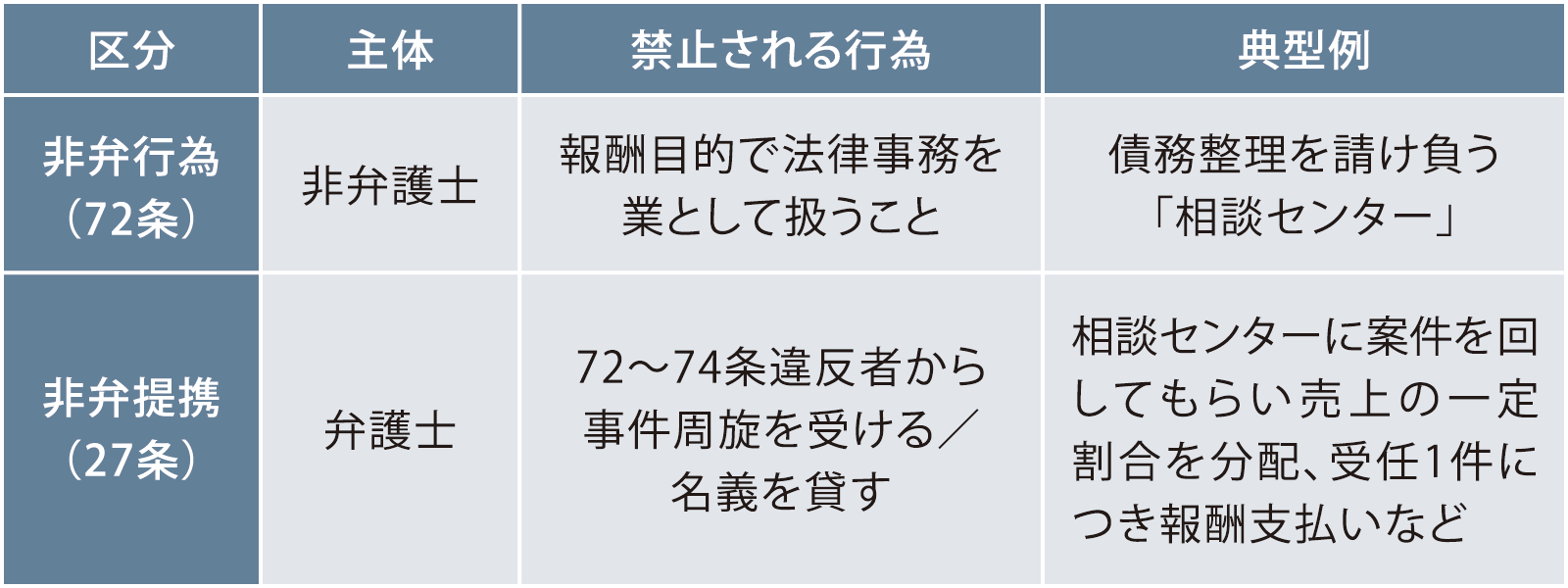

はじめに—前回のおさらいと今回のテーマ— 本連載では、3回にわたり、非弁・非弁提携の定義から根拠法、典型的な事例、注意すべきポイントなどを整理し、弁護士として身につけておくべき非弁規制の基本と実務について解説します。 前回(https://www.bengo4.com/times/articles/5633769109/)は、弁護士法72条を中心に「非弁行為」とは何かを整理しました。非弁行為の主な要件は、弁護士資格を持たない者(非弁護士)が、法律事件に関する法律事務を扱うことでした。 72条の文言に「弁護士ではない者」と明記されているとおり、弁護士である私たちは直接には72条違反の主体とはなりません。しかし、弁護士が“違反の片棒”を担いでしまうリスクがあります。それが今回取り上げる「非弁提携」です。 非弁提携になると、弁護士自身が懲戒や刑事罰(77条は非弁行為(3号)のみならず非弁提携(1号)についても罰則を設けています)の対象となります。 今回は、まず非弁提携の定義と条文構造を押さえ、非弁行為との違いを明確にしたうえで、実務上の留意点へつなげていきます。 (弁護士ドットコムタイムズVol.76<2025年9月発行>より)

非弁提携とは——条文と概念の基礎

弁護士法27条(非弁護士との提携の禁止)

弁護士は、第七十二条乃至第七十四条の規定に違反する者から事件の周旋を受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。

ここでいう「第七十二条乃至第七十四条の規定に違反する者」は、

⃝72条:無資格で法律事務を業として行う者(典型的な非弁行為者)

⃝73条:権利を譲り受けて行使する“債権買い取り

⃝74条:弁護士や弁護士法人を装って表示・広告する者

——のいずれかに該当する者です。

27条は、それら違反者から「事件の周旋(紹介・取次ぎ)」を受けたり、違反者に「自己の名義を利用させる(名義貸し)」ことを弁護士に禁じています。つまり、「非弁提携」とは、弁護士が非弁行為者と結託して案件を受け取ったり、弁護士名義を貸し出したりする行為を指します。

両者は主体も条文も別であり、「非弁=非弁提携」ではありません。ところが、SNSなどでは「怪しい弁護士」をまとめて「非弁」と呼ぶ投稿が散見されます。これは法的に不正確ですし、名誉毀損のリスクもはらみます。どんな問題もそうですが、正確な用語を使うことが、問題の所在を見極める第一歩です。

非弁提携が規制される趣旨

非弁提携を禁止する目的は、大きく二つあります。

まず、72条の実効性担保のためです。弁護士が表に出て、非弁護士が裏で加担すれば、実質的に非弁護士が法律事務を取り扱うことが可能になってしまいます。

また、弁護士の独立性の担保のためでもあります。紹介料や名義貸し、そこから得られる案件によって弁護士が経済的に縛られると、依頼者にとって最適なサービス提供が阻害されるおそれがあります。また、弁護士の公共的使命(弁護士法1条)にも反することになります。

その重要性を反映して、非弁提携は単なる“倫理違反”ではなく、刑事罰(2年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金・弁護士法77条1号・3号)の対象でもあります。

「周旋」とは何か

非弁提携の核心は、弁護士が「事件の周旋を受ける」かどうかです。そこで、まず「周旋」の射程を押さえておきましょう。代表的な裁判例として、昭和34年2月19日名古屋高裁金沢支部判がしばしば引用されます。同判決は次のように判示しました。

「弁護士法第72条にいう訴訟事件の代理の周旋とは、申込みを受けて訴訟事件の当事者と訴訟代理人との間に介在し、両者間における委任関係成立のための便宜を図り、その成立を容易ならしめる行為を指す。必ずしも委任関係成立の現場に立ち会って直接関与する必要はない。」

したがって、相談者の希望を聞き取り、適当と思われる弁護士を選定して回す「案件配点型サービス」は典型的な周旋にあたります。逆に、純粋な広告——たとえば検索連動型広告や事務所紹介ページの掲載——のように一方向の情報提供にとどまる場合は、周旋とは評価されないと考えられています。ただし、広告料の設計が売上に比例する成果報酬型になっていると、後段で述べる報酬分配の問題が生じてきます。

非弁提携と弁護士職務基本規程との関係

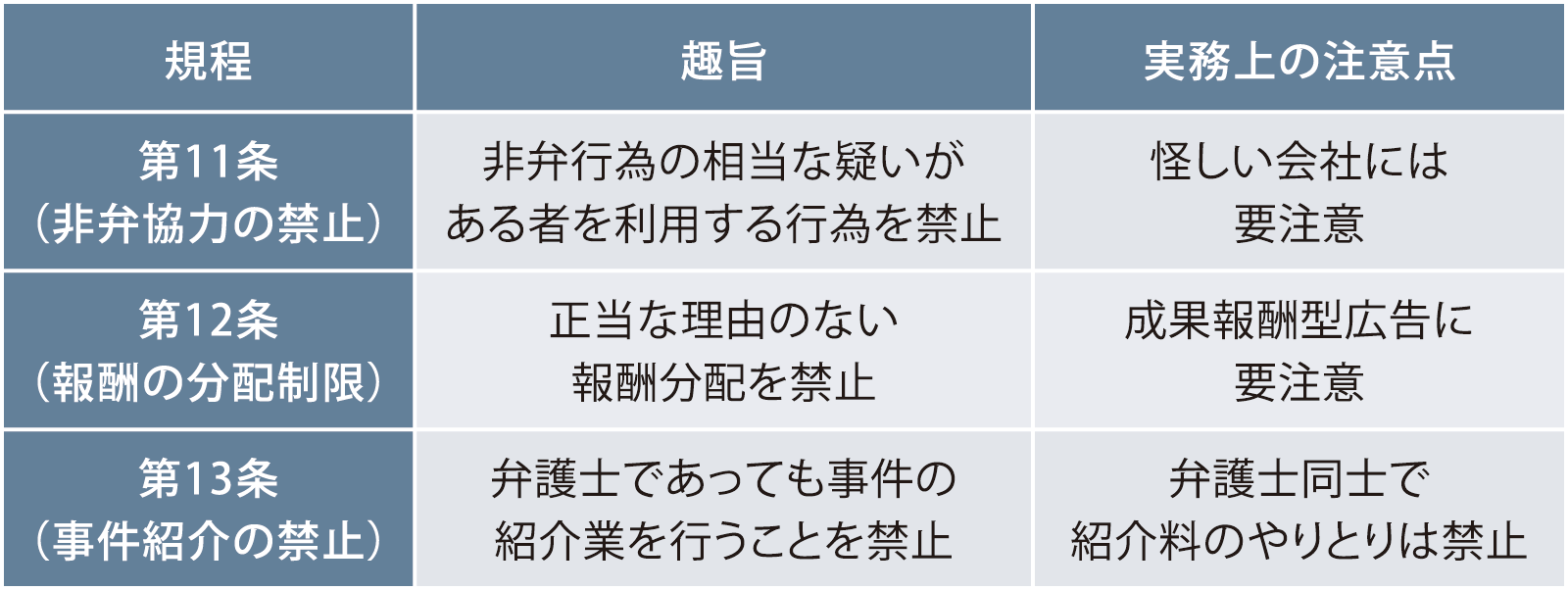

(1)弁護士職務基本規程による上乗せ規制

弁護士法だけを見ると、弁護士は72条違反の対象ではありません。ですが、弁護士といえども、事件の周旋・紹介をすることはできません。これは、弁護士職務基本規程(以下「規程」)が、“上乗せ規制”を置いているからです。

(2)「紹介」と「周旋」の違い

実務では、紹介と周旋が混同されがちです。整理すると次のようになります。

周旋については上記の裁判例の定義がありますが、紹介の定義についてはありません。もっとも、周旋との違いや、広告が紹介に該当しない、という前提を踏まえると、私見では次のように整理できると考えています。

すなわち、紹介については一応の依頼の意思はあるが、具体的に誰に依頼するか決めていない者からの連絡を、転送する行為を超えて選別し加工するなどして取り持つ行為をいうと理解できます。これに加えて依頼意思が不明瞭な者と受任者との間に介在して依頼意思を強固にすると周旋、と整理できると考えます。

非弁提携の具体例と考え方

(1)名義貸し

典型的な非弁提携は、名義貸しです。

弁護士が自分の職印や名刺を預けてしまい、受任通知や請求書に名前だけ使わせる——まさに「看板を貸して終わり」というスタイルです。昔から知られた手口で、近年は件数が減ったと言われますが、ネット上のチャット相談窓口と結びついた新しい形が増えつつあります。

Webサイトで相談を募り、チャットでヒアリングだけ行って着手金も運営会社が徴収し、その後、案件ごとに提携弁護士へ一括送付——という手口が典型です。この場合、弁護士は事件の受任も処理も主導権を握れず(なので、後記するロマ弁でも使われる手口です)、“名前だけ”の存在になります。

「うっかり」というより、明確な故意に基づく非弁提携といえるでしょう。

なお、以前は、引退状態の弁護士が名義貸しに手を染める例が多く報告されていましたが、最近は若手も手を染めるケースが後を絶ちません。

(2)ロマ弁—非弁提携と杜撰処理の組み合わせ

非弁提携の亜種として、最近は、いわゆるロマ弁と呼ばれる形態があります。これは、ロマンス詐欺の被害回収をうたい、

⃝回収見込みが低いことを隠して高額の着手金だけを集める

⃝形式的な調査をする、督促を一回する程度で、実質的な調査・回収をしない

という「業務」を行うという手口です。

もちろん、ロマンス詐欺事案の被害者請求について、受任すること自体は何ら問題がありません。ですが、見通しについて虚偽を伝え、不相当に高額な着手金を請求することで不正な利益を得るのが、この手口の問題です。

かつて、「詐欺被害回復・解決!」を謳う非弁護士(探偵会社など)が、登記簿を取得する程度の「調査」で数十万円請求する、あたかも被害金を請求・回収するかのように装うケースがありました。これは、弁護士でないとできないことを非弁護士が行おうとするので、非弁行為であり、かつ、経済的に大きな不利益を被るので、消費者被害でもあります。

これと同じ手口を、弁護士を看板にすることでより効率的かつ大規模に行うものと考えられます。ベテランだけではなく、新人若手、中堅弁護士も手を染めるのが特徴です。

(3)非弁提携業者の考えていることと見分け方

非弁提携業者の考えることは、お金儲けです。ですから、提携先の弁護士に普通の仕事をさせることはありません。通常、弁護士業務の利益は、弁護士自身の売上から弁護士の経費を差し引いた金額です。非弁提携の場合は、非弁提携業者の経費がこれに加わるので、弁護士自身の売上を大幅に引き上げる必要があります。

具体的には誇大広告で大量集客をする、杜撰、不当な処理(前記のロマ弁がまさにその典型です)を繰り返す、といった手口が考えられます。

これにより、最終的に懲戒処分を受けるのは弁護士のみです。もちろん、非弁提携には、弁護士と非弁護士双方に刑事罰がありますが、適用例はさほど多くありません。要するに、非弁提携業者は、弁護士に「あなたのバッジを売って、売上を山分けしませんか」という勧誘をしているわけです。

この「狙い」を頭に入れておけば、勧誘が非弁提携であるかどうかの見分けは、比較的やりやすいと思います。

(4)主導権がない時点でアウトと心得る

結局のところ、弁護士が事件の受任・処理について主導権を握れない時点で非弁提携の疑いは濃厚です。論点は複雑に見えても、弁護士として気をつけるべきことはシンプルです。

つまり、どういう事件を集め、どういう相談をし、処理をするのか、それらは他ならぬ自分自身で決める、お金の流れも自分で把握する、ということです。

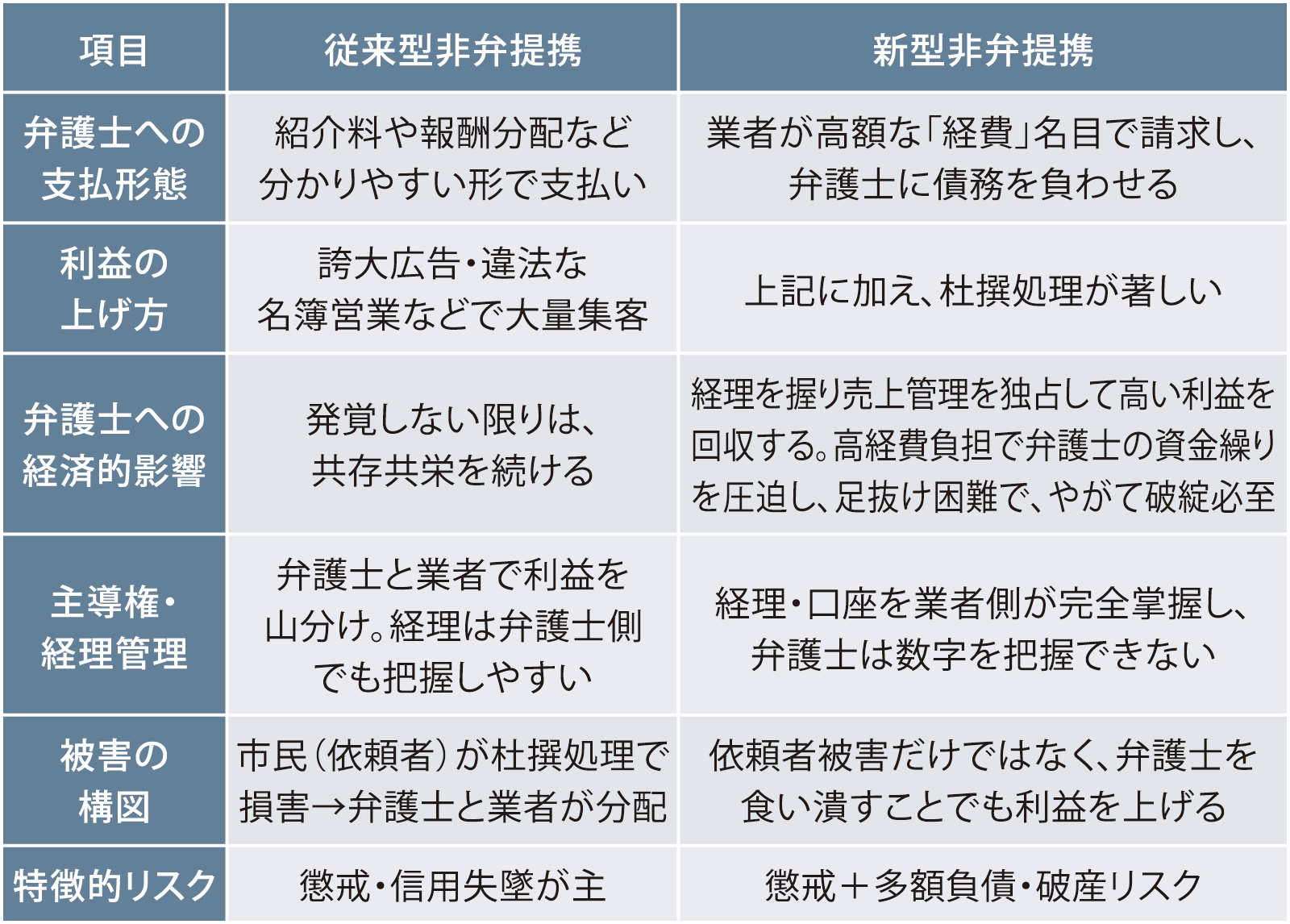

新型非弁提携

(1)非弁業者の目的はお金

非弁業者、つまり、弁護士と提携して不正な利益を上げようとする業者の目的は、お金です。「ロマ弁」が典型ですが、弁護士を操って、杜撰処理や高額請求などで、弁護士業で不当な売上を出します。

そして、非弁業者の目的はお金ですが、ここで一つ問題が生じます。弁護士に不当な受任や処理をさせても、それで利益を得るのは提携弁護士であり、非弁業者ではありません。したがって、非弁業者としては、何らかの方法で、提携弁護士の利益を自分に移転させなければなりません。

(2)新型非弁提携の特徴

かつては提携弁護士から非弁業者への利益の移転は、例えば、紹介料であるとか、報酬の山分けといった手口が主流でした。しかし、非弁提携の問題が広く知られたこと、また、弁護士会等の調査で簡単に露見してしまうことを防ぐため、近時は、新型非弁提携ともいうべき報酬の分配方法が使われています。

具体的には、非弁業者からオフィスをサブリース、従業員の派遣をする、広告の代行をする、その賃料や派遣料、広告料について水増しして請求するという手口です。

もちろん、代行についての手数料等を収受することは、正常なビジネスですので、これ自体は問題ありません。問題は、その金額、程度であり、実費の5割増し、2倍といった異常な金額を請求し、あるいは、非弁業者の関連会社に割高で発注する、という方法で弁護士の売上を抜いていく、というわけです。

また、非弁業者は売上以上の金銭を提携弁護士から抜く傾向があります。不足分は預り金を流用したりすることになり、依頼者への被害と、弁護士の責任が更に増大することになります。この際、非弁業者は、弁護士の経理や税務も丸抱えしますので、提携弁護士は破滅のその日までわからない、ということです(なお、こういうケースの一例については、「二弁フロンティア2017年10月号」)。で取り上げています。

(3)まとめ

新型非弁提携と従来の非弁提携の差異をまとめると、次のとおりです。

従来の非弁提携は、弁護士から受け取る金額は紹介料であったり報酬の分配でわかりやすく、弁護士を経済的に破綻させる程度のものではないことが通常でした。利益の上げ方も誇大広告や禁じられている営業(消費者金融の元従業員が顧客名簿を持ち出して、それで過払い金が生じる見込みのある人に郵便で広告をするという手口が流行りました)を駆使する方法が主流でした。杜撰な処理をされる市民が被害者であり、市民から搾取した利益は、非弁業者と提携弁護士との間で山分けされる、というイメージです。

この点において、従来の非弁提携は、提携弁護士と非弁業者との悪の共存共栄が成立していたといえます。

一方で、新型非弁提携は、非弁業者が、より高い利益と、弁護士が途中で「足抜け」できないように、高額な経費を請求して債務を負担させ、経理を握る、という点に特徴があります。また、長期間にわたり提携関係を続けるつもりでもないので、杜撰処理を超えて、ほとんど客殺し商法に近いやり方も行われます(「ロマ弁」が典型例でしょう)。弁護士に寄生する業態ですが、宿主を滅ぼすまで食い尽くすのが、新型非弁提携の特徴といえるでしょう。

非弁提携との向き合い方

非弁提携はやってはいけないことですから、もちろん、やらない、相手にしない、ということが重要です。弁護士の非行の代表格は横領ですが、横領が悪いことなのは、誰でも知っています。

一方で、非弁提携、特に新型非弁提携は、勧誘の際に「紹介料」という言葉は一切出てきません。筆者も勧誘された経験が何度もありますが、一度も、非弁業者からそういう言葉は聞いていません(「このスキームについては、元検事の弁護士が『非弁ではない』といっているから安心してほしい」、とは言われたことはあります)。

ですから、弁護士としては、知らないうちに非弁提携にはまり、抜け出せなくなることに留意するべきです。いかなる名目を使おうとも、非弁護士に、相当な労働、サービスの対価ではなく報酬を分配し、金銭を支払う話があれば、非弁提携の誘いと考えてください。

新型非弁提携は、市民が一番の被害者ですが、弁護士全体の信頼を失墜させる、という点では、弁護士全体も被害者です。そして、資格だけでは無くて財産を失う、半ばだまされた弁護士は、非難は免れないとしても、一種の被害者といえるでしょう。新型非弁提携の流行には、様々な要因があり、解決は容易ではありませんが、喫緊の課題であると思います。

まとめと次回について

これまで、非弁と非弁提携の基本、そして最近流行の新型非弁提携、ロマ弁問題について触れてきました。いずれも「べからず」という話でした。

ただ、昨今の弁護士業界の競争の激化、複雑化する社会と弁護士に求められる任務の多様化に鑑みると、全てを弁護士の手だけで行う事は不可能です。他士業等と適切に協働することで、より質の高いサービスを提供する必要があります。

次回は、弁護士と他士業との健全な連携の必要性と、そのコツについて、解説します。

深澤 諭史(ふかざわ さとし)弁護士

63期・第二東京弁護士会。服部啓法律事務所。明治大法学部卒業、東京大法科大学院修了。IT関連事件、ネット上の表現トラブル、刑事弁護、弁護士法令問題などを中心に取り扱う。主な著書に『弁護士の護身術』『弁護士のための非弁対策Q&A』『Q&A弁護士業務広告の落とし穴』など。