法科大学院の「未修者教育」に関するシンポ、日弁連が6月19日に開催

法学未修者の司法試験合格率の低迷や入学者の減少などにより、中央教育審議会(中教審)で法科大学院における未修者教育の改善が課題となっていることを受け、教育のあり方を研究している日本弁護士連合会は6月19日、「法学未修者教育に関するシンポジウム」(共催:法科大学院協会)をオンラインで開催する。 ※写真はイメージです(EKAKI / PIXTA)

未修者教育「よかった先生」の実践例も

司法試験の累積合格率は、未修者と既修者で大きな開きがある。文部科学省のデータによると、既修者コース修了者は修了後2年目で約7割が合格していることに対し、未修者コース修了者の合格率は5割以下。「法科大学院における法学未修者への教育手法に関する調査研究成果報告書」(日弁連法務研究財団)では、法学未修者は「学修方法が分からない」などの悩みを抱えているために、既修者から大幅な遅れを取ってしまうなどの問題が指摘されている。中教審の特別委員会の取りまとめ(2020年)では、法科大学院同士や、法科大学院と法曹界が連携して、未修者教育の向上を目指すことなどが期待されている。

中教審の取りまとめなどを受け、法科大学院協会と日弁連は2020年秋に、未修者が3年間で司法試験に合格できる力をつけるための調査研究を通じて、未修者教育の改善・充実を図るための「未修者教育プロジェクト」を立ち上げた。

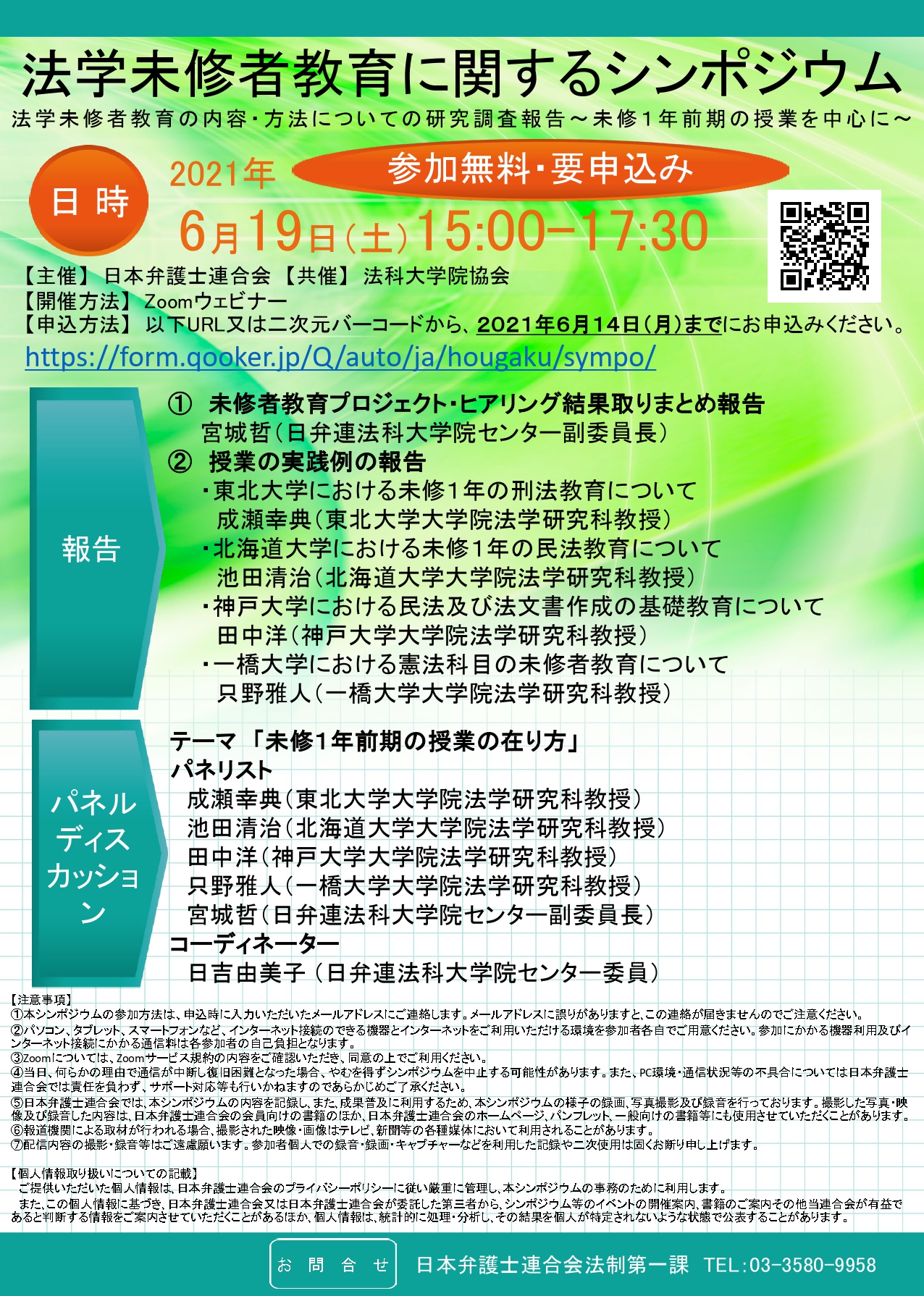

今回の、シンポジウムは、プロジェクトのメンバーが、現在までの研究成果を報告するために企画。メンバーの1人である宮城哲弁護士(日弁連法科大学院センター副委員長、沖縄弁護士会)は「法科大学院全体で改善して、未修者もどんどん目指すようになってほしい」とする。今回のシンポで報告されるのは、「未修者教育プロジェクト」による未修者コース修了者の若手弁護士を中心としたヒアリング結果。ヒアリング内で「よかった先生」として名前があがった法科大学院の教員による授業の実践例の報告なども予定されている。

日弁連主催の取り組みとしては、毎年開催される「法科大学院教員研究交流集会」や「司法試験シンポジウム」などで未修者教育について取り上げたことはあるものの、「未修者教育」と銘打ったシンポの開催は「初の試みではないか」(宮城弁護士)という。

シンポの主な対象者は、法科大学院の教員や弁護士。参加希望者は、日弁連のホームページから申し込める。申し込みは6月14日まで。