「イチケイのカラス」原作版で追求した「リアル」 櫻井光政弁護士インタビューvol.1

数多くの刑事事件を手がけながら、新人弁護士の養成にも力を注いでいる櫻井光政弁護士(第二東京弁護士会)。養成の様子を事例とともに紹介する著書「刑事弁護プラクティス」シリーズ(現代人文社)は、2013年の初版発行以来、法曹関係者に注目されている。 櫻井弁護士は、刑事裁判官を主人公にしたフジテレビ系月9ドラマ「イチケイのカラス」(2021年4月〜放映中)の原作となった同名コミック(作:浅見理都、講談社)では、法律監修も務めた。 1回目は原作版「イチケイのカラス」でこだわった刑事事件のリアリティについて、話を聞いた(インタビュー日:2021年4月13日)。 【画像】イチケイのカラス(c)浅見理都/講談社、櫻井光政弁護士(2021年4月13日、東京都内、弁護士ドットコム撮影)

ドラマの世界に入り込むには「チャンネルの切り替え」が必要

「イチケイのカラス」の舞台は、ある地方裁判所の第一刑事部(イチケイ)だ。所属する裁判官は、弁護士から裁判官になった入間みちお(竹野内豊)、駒沢義男部長(小日向文世)のほか、坂間(黒木華)3人。坂間は漫画では「真一」という男性として描かれていたが、ドラマ版では「千鶴」という女性となっている。

設定やストーリーの内容など、ドラマ版は原作版と異なる点が多い。「ドラマはエンターテインメントとして、視聴者が分かりやすく、共感できる内容にしたのではないか」と櫻井弁護士は語る。

ただ、実際の裁判を知っている人からすると、ドラマ版で違和感を覚えるシーンが少なくないようだ。代表的なのは、合議体で、部を総括する駒沢義男部長ではなく、入間みちおが裁判長を務めるシーン。合議体では、部の総括が裁判長を務めることが下級裁判所の規則で決まっているため、櫻井弁護士は「みていてドキドキした」という。

「話としてみればドラマはおもしろいですし、業界のことを知らない人たちは『そういうものなのか』とスッとドラマの世界観に入っていくことができると思います。

ただ、法曹関係者は業界のことを知っているからこそ、一般の視聴者が感じなくていい違和感を覚えてしまうことがあります。『イチケイのカラス』に限らず、ドラマの世界にスムーズに入り込むためには、チャンネルを切り替える必要があるんですよね。

違和感を乗り越えてドラマを楽しめる人もいれば、どうしても気になってしまう人もいると思います。弁護士である僕がドキドキしてしまうので、裁判官はもっとドキドキするかもしれません」

原作版で追求したリアリティ

一方、原作版ではリアリティが重視されている。法律監修を担当したのは、櫻井弁護士のほか、元裁判官の片田真志弁護士(大阪弁護士会)だ。多くの無罪判決を出してきた駒沢義男部長のモデルは、元東京高裁部総括判事の木谷明弁護士(第二東京弁護士会)と原田國男弁護士(第一東京弁護士会)だという。

※駒沢部長のセリフは原田國男弁護士の著書「裁判の非情と人情」(岩波新書)などを参考にしたものも多いという。上記もその1つ。

櫻井弁護士は、作者の浅見理都氏の勉強熱心な姿勢にこころを打たれ、法律監修を引き受けた。「絶対に関係者が注目する作品」だと思い、リアリティの追求にこだわった。単に法律チェックにとどまらず、話をつくる過程でも打ち合わせに参加した。

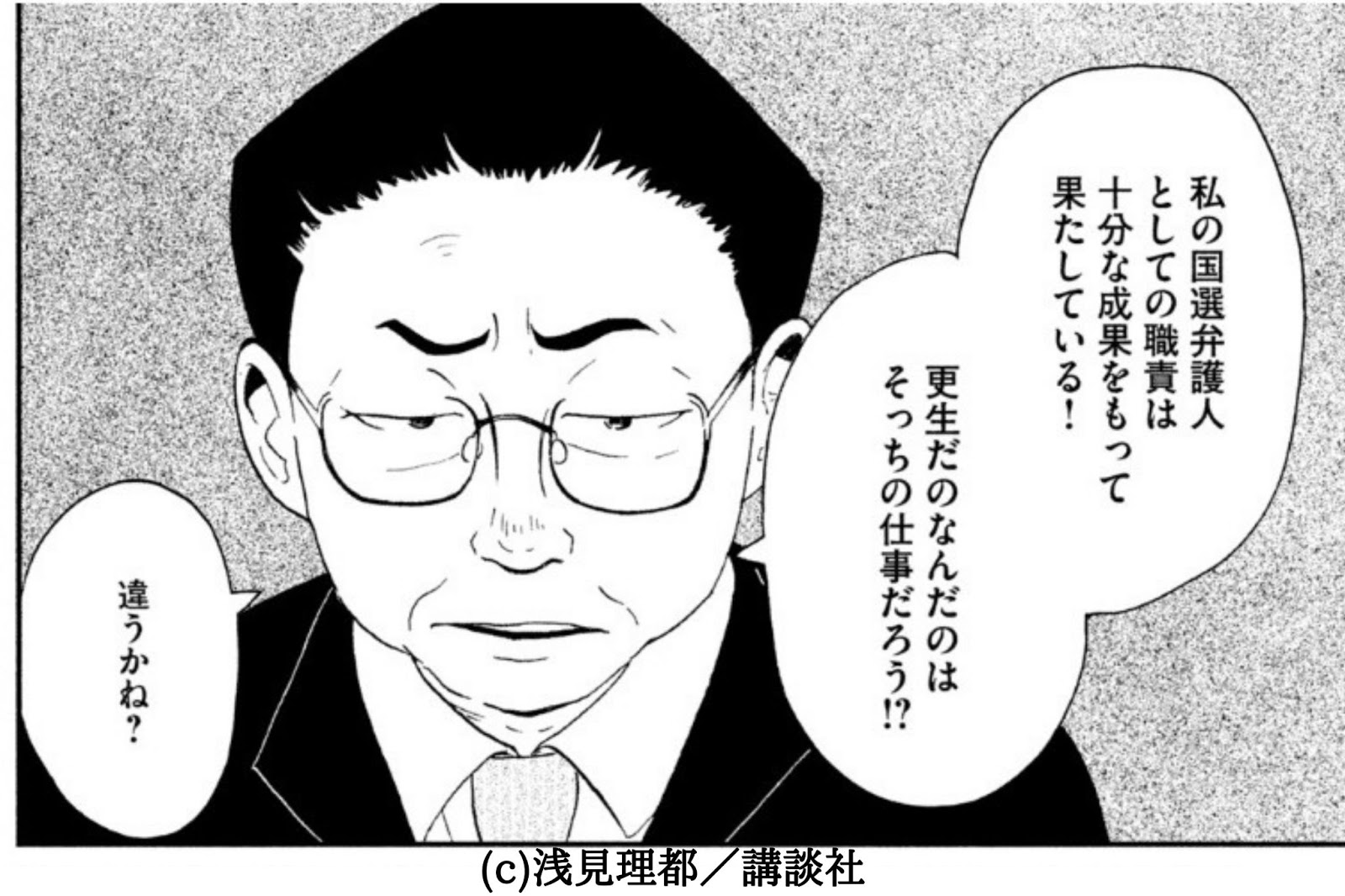

第2巻で登場する「ダメな弁護士」のキャラクター設定でもリアリティを追求した。

「当初、出来上がったゲラに描かれていたのは『ダメな弁護士』ではなく、『ふつうの弁護士』でした。やる気がなかったり、手抜きをするだけならば『ふつうの弁護士』です。

真面目な人ほど、弁護士はもっとマトモに仕事をするのではないかと思いがちです。でも、ダメな弁護士は一般の人たちが思う以上にダメなんです。やる気がないだけではなく、何もしません。国選弁護人を引き受けても、いい加減な対応をします。接見に行かず、被疑者・被告人の話をよく聞きません。何も仕事をしないのに、いい結果が出ると『オレのおかげだ!』などと言う。これが、ダメな弁護士です」

法服のデザインも見逃さない。「週刊モーニング」連載時に、書記官と裁判官の法服が同じことに気づいたときも浅見氏に連絡し、両者の法服は生地や袖が違うことを説明した。単行本では、書記官の法服の袖が修正されたという。

「細部のリアリティがきちんとしている作品の話はおもしろいですよね。ディテールがしっかりしていればいるほど、大きなウソの話がおもしろくなると思います」

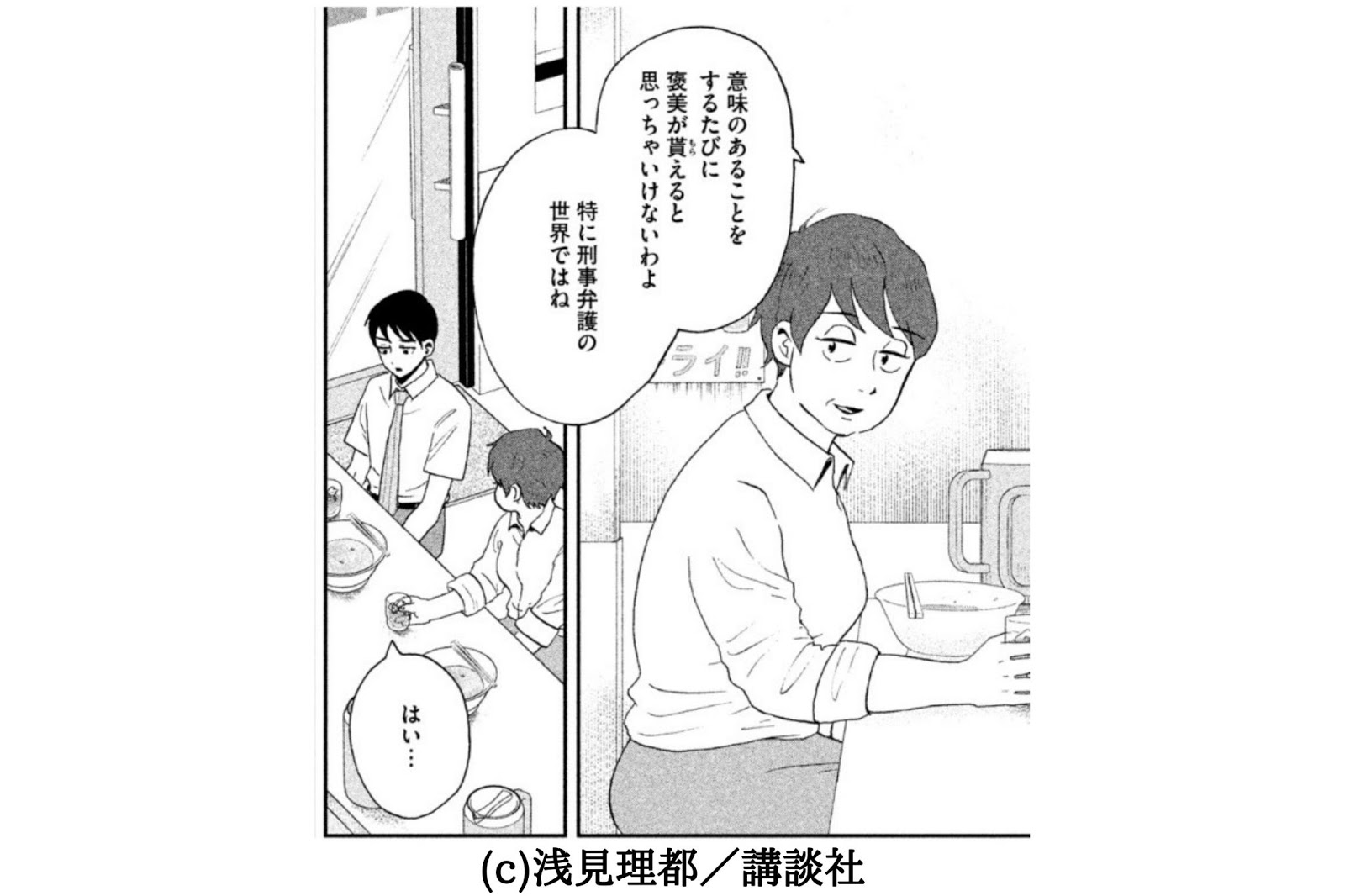

櫻井弁護士の言葉もキャラクターのセリフとして複数使われている。刑事弁護に力を入れている女性弁護士・蕨光恵のセリフ「意味のあることをするたびに褒美がもらえると思っちゃいけない」もその1つだ。

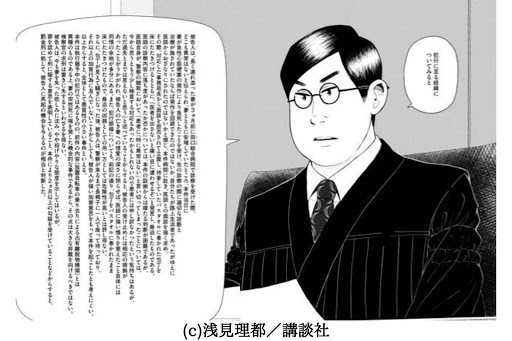

「リアル」なセリフは他にもあるが、櫻井弁護士のイチオシは、入間みちおが判決文を読むシーン。数百字の判決分が1つの吹き出しの中に入ったコマを見て、読んだ瞬間「これはいい!」と思った。担当編集者によると、セリフを考えたのは片田弁護士。中途半端に抜き書きはできないと考え、浅見氏とも相談し、そのまま全文掲載に踏み切ったという。まさに「リアル」な一場面だ。

作中のエピソードは実際の経験がモチーフ

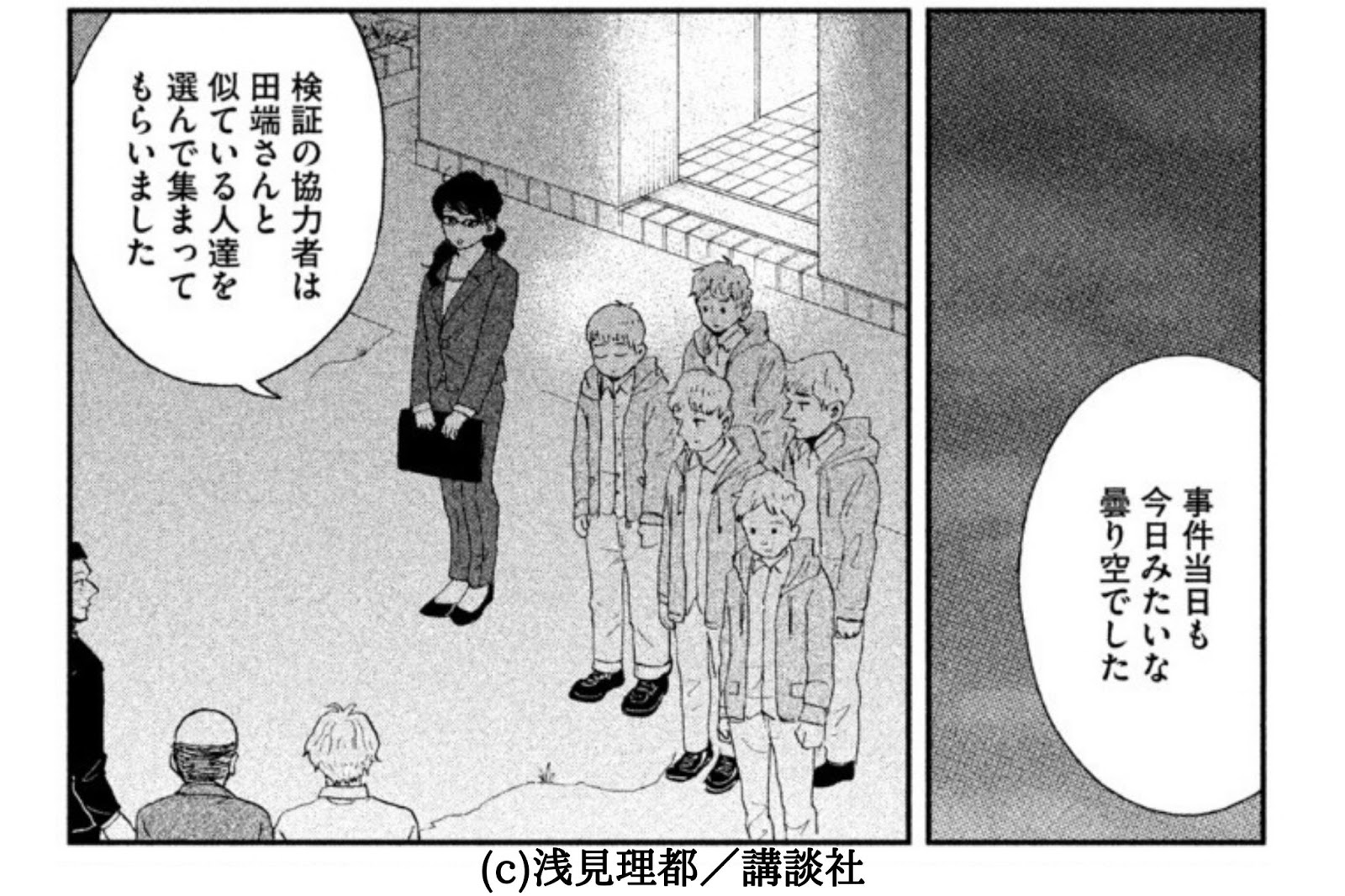

原作版に登場するエピソードは、櫻井弁護士の経験をもとにしたものも少なくない。第1巻で裁判所が検証をおこなうシーンもその1つ。モチーフになったのは、夜間のトイレで起きた痴漢事件の控訴審で、弁護人を務めたときの話だ。

事件の被害者は、「相手の顔や服の色を識別できた」と主張。櫻井弁護士は、ほかの弁護人とともにルクス(光度の単位)をはかるなどして、実際に相手を識別できるかを確認したという。

「実際にやってみると、たしかに相手の顔は識別できたのですが、知っている人の顔だから分かるのではないかと思いました。また、相手から遠ざかると、服の色までは分かりませんでした。高裁にその旨を提出したところ、夜間のトイレで検証をすることになったんです。夜中の12時に、5人のアルバイトの学生が参加し、識別の実験がおこなわれました。識別できてしまったんですけどね」

作中には、「実刑が確実なのではないか」と感じつつも再度の執行猶予を求めた被告人に対し、罰金刑が言い渡される場面もある。もとになっているのは、櫻井弁護士が修習生だったころにみた公然わいせつ事件の裁判だ。

「ストリッパーだった被告人の女性は、前科があり、執行猶予中だった。再度の執行猶予はつけられなかったケースだったと思います。ところが、裁判官が言い渡したのは罰金刑で、意表をつかれました。女性には子どもがいて、その仕事(ストリップ)をしないと食べていけなかったんですよね」

作中に登場するエピソードのモチーフとなった事件の一部は「刑事弁護プラクティス」シリーズにも収録されている。

実際の刑事裁判「ドラマのようにはいかない」

原作の中では、司法と福祉の連携による「入口(刑事司法の早期段階)支援」や「出口(刑事施設出所後)支援」に触れる描写もある。国選の弁護人は、支援につなぐことについて、「自分がやることじゃない」と考えていることが少なくないようだ。そんな現状の弁護に対する不満も盛り込まれているという。

「リアル」をみせることにこだわっただけに、「第1巻を読んで消化不良感を抱く一般読者も少なくないのでは」と語る櫻井弁護士。しかし、これが刑事裁判の「リアル」だという。

「実際の刑事事件は、ドラマのようにスッキリ解決する話ばかりではありません。ドラマならば『判決がひっくり返るだろう』と思うような裁判であっても、現実でひっくり返ることはなかなかない。私たちにとっては、検証をおこなうこと自体がドラマではありますが、検証をおこなったとしても、ドラマのように(事実が)ひっくり返ることは滅多にないんです。どの事件も、私のこころの中にはドラマはあるんですけどね」

櫻井光政弁護士プロフィール

1954年東京都生まれ。中央大学法学部卒業。1982年弁護士登録、高橋孝信法律事務所入所。1987年に独立して櫻井光政法律事務所開設、1989年櫻井・前田法律事務所開設。1998年に桜丘法律事務所を開設。「連載 桜丘だより」季刊刑事弁護(2002年~)、「刑事弁護プラクティス」シリーズ(現代人文社)など著書多数。