若手弁護士が重視するのは「スペシャリティ」と「ワークライフバランス」〜弁護士キャリア最前線〜

社会環境が大きく変化するなか、弁護士のキャリアパスも多様化しつつあります。そのぶん、自身のキャリア選択に悩む若手弁護士は少なくありません。 弁護士・法務人材のキャリア支援サービス「弁護士ドットコムキャリア」は、法社会学者として法曹養成制度や弁護士のキャリアの比較研究に取り組む名古屋大学大学院法学研究科 藤本亮教授にインタビューし、若手弁護士への調査研究から明らかになってきたキャリア選択の実態やそこに対する価値観について聞きました。 聞き手/弁護士ドットコムキャリア 原田大介・青山祐太郎 文/周藤瞳美 (弁護士ドットコムタイムズVol.69<2023年12月発行>より)

今もなお「イソ弁→独立」が

弁護士のメインキャリア

―藤本先生は、若手弁護士のキャリア展開に関するご研究をされていますね。

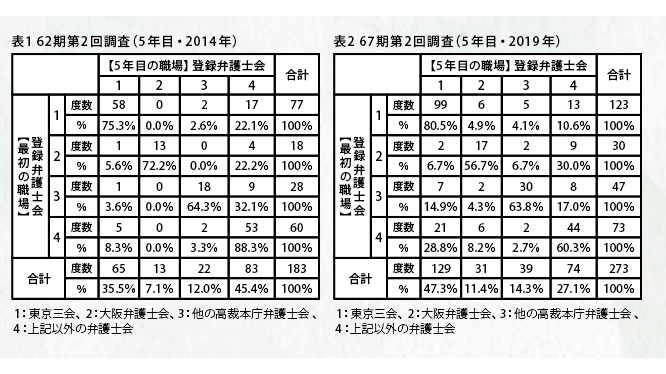

2008年から宮澤節生神戸大学名誉教授のイニシアチブのもと、法科大学院と旧試験が並行していた62期弁護士と、法科大学院と予備試験が並行していた67期弁護士について追跡調査を行ってきました。2009年12月が一斉登録日だった62期に対しては、2011年に1回目の調査を実施しています。そして2014年には、67期に対する1回目の調査と62期への2回目の調査を同時に行いました。2019年には、私が新たにプロジェクト代表を引き継ぎ、弁護士10年目となった62期、5年目となった67期について調査しています。

日弁連でも10年に1度の経済基盤調査などの弁護士調査を実施していますが、本研究のように若手弁護士に着目しつつ質問紙形式のウェブ調査にインタビュー調査を加えた研究プロジェクトは独特です。質問紙調査ではどうしても回収率が低くなり明確な結論を出すのが難しい面もありますが、ユニークなキャリアを歩む弁護士がどういう考えや価値観を持っているのか、年収や働き方はどのようになっているのかといった質的な理解も進んでいます。

―これまでの調査結果では、62期と67期でどのような違いがあったのでしょうか。

62期はリーマンショック後の就職困難期、67期は回復期に初期5年のキャリアを積んだということがポイントです。それぞれ5年目時点で事務所を移籍した弁護士に着目してみると、62期では就職で地方に散らばった弁護士の88%が5年目時点でも地方にいるのに対して、67期では地方で最初の登録をした弁護士の37%が5年目時点で東京・大阪に登録替えしていました。このように初期キャリアの展開が異なる傾向が観察されました(表1,2参照)。

また、67期は独立せず最初に就職した事務所に勤め続ける割合がやや高くなっています。これは弁護士事務所の大規模化、弁護士数の増加により、独立まで時間がかかるため、あるいはそもそも独立を目指さなくなっていることも一因でしょう。イソ弁を3〜5年経験した後に自身の事務所を開設するという伝統的なキャリアパターンとは異なる弁護士が増えている傾向にあります。

ただ、統計上は伝統的なキャリアパターンのほうがまだ多数派です。ユニークなキャリアパターンの事例や新しい動きも出てきていますが、弁護士全体の傾向とはいえません。

少数派キャリアのなかには

数多くのユニークな選択肢が

―少数派の傾向が変わりつつあるという結果に対しては、弁護士キャリアの裾野が広がっているという見方もできるでしょうか。

インタビュー調査などで話を伺った弁護士の中には、刮目すべき新たなキャリアがどんどん出てきていますね。独立行政法人国際協力機構(JICA)の法整備支援長期専門家として東南アジアで経験を積み、そのまま海外で活躍されている方もいらっしゃいます。官公庁や民間企業のインハウスも増えてきていますし、その経緯や目的も人それぞれです。少数派キャリアのなかにはユニークな選択肢が数多くあります。

―キャリアを考えるうえで、若手弁護士はどのような意識を持つ方が多いですか。

多数派のキャリアパターンの方々も含め、皆さんに共通しているのは、弁護士の数が増えていくなかで生き残るためには、何らかのスペシャリティを持たなければならないという意識です。そうした意識が、キャリアの多様化という結果に現れているのかもしれません。

インタビュー調査では、「弁護士以外の職業に就いたほうがよかったと思うことはありますか」と聞くようにしていますが、ほとんどの方は所得の多寡にかかわらず「ない」と回答されます。もともと弁護士として活躍したいと思われていた多くの方は、弱い人たちの味方になりたい、困っている人を助けたいという動機が強く、弁護士法第一条にあるような基本的人権の擁護と社会正義の実現というアイデンティティはその強弱はあるにせよ共有されているように思います。

若手弁護士にとっては、収入よりも、客商売全般が抱える「顧客がいなくなってしまうのでは」という漠然とした不安感のほうが大きいようで、顧客を維持していくために今のキャリアをどうやって自分のスペシャリティに結びつけるかという意識が自ずと強くなる傾向にあります。

もう一つの特徴が、ワークライフバランスの重視です。自営業としてマチ弁をやっていると、特に女性弁護士の場合は産休や育休で所得がなくなってしまう期間が生じます。一方、福利厚生がしっかりした大手民間企業のインハウスであれば、安心して産休育休を取得できます。近年では、働き方改革の影響もあり、大手法律事務所でも働き方に関する制度が整いつつあります。こうした時代の流れもあり、ワークライフバランスを強く意識したキャリア選択をされる方も増えてきています。

「スペシャリティ」と「ワークライフバランス」。この2つが若手弁護士のキャリアを考えていくうえで重要なポイントになるでしょう。

「弁護士になりたい」ではなく

「どういう弁護士になりたいか」

―法科大学院で教鞭をとられているお立場から見て、若手弁護士はこの先のキャリアをどう考えていけばよいか、最後にメッセージをお願いします。

「弁護士になりたい」ではなく「どういう弁護士になりたいのか」が大切だと思います。司法試験に合格する、あるいは弁護士になることを目標にしてしまうと、自分のキャリアを見失い、たまたま就職した組織に引っ張られてなんとなしに法律家としての業務を続けていくことになってしまいます。どのような法律家になりたいのか、どのようなキャリアの可能性があるのか、常に自分なりのイメージを持っておく必要があります。

そのためには、さまざまな弁護士の話を聞くことが大事です。多くの例を見聞きすれば、自分なりの理想の弁護士像を構築していくことができます。その際に最も重要なのが、初心を忘れないこと。弁護士になろうと思ったとき、法科大学院に進学しようとしたとき、あるいは予備試験の勉強を始めたときには、何かそれを決意させた理由があったはずです。キャリアを選ぶ際には、ぜひそのときの気持ちに立ち返って、自分自身と向き合っていただければと思います。

お知らせ

弁護士ドットコムでは、弁護士・法務人材のキャリア支援サービス「弁護士ドットコムキャリア」を展開しています。これまで蓄積してきた知見と、豊富な弁護士・法務人材のデータベースをもとに、各事務所・企業の特徴や状況に合わせたキャリア支援を行っております。

https://career.bengo4.com/

藤本亮 教授

名古屋大学大学院法学研究科実務法曹養成専攻教授。日本法社会学会理事、臨床法学教育学会理事、一般社団法人法曹養成ネットワーク理事、法科大学院共通到達度確認試験管理委員会委員等。主な研究は、若手弁護士のキャリア展開を中心に弁護士の社会的機能とイメージ、また法曹養成制度にかかる法学教育や法実務教育のあり方についての国際比較など。